É com forte ambivalência, e um conjunto incomensurável de dúvidas, que escrevo este texto, o qual poderá ter consequências algo imensuráveis para muitos e, em especial, para a minha própria vida. Mas, não sendo despicienda a natureza algo arrojada (e também polémica) da conteudística do que tenho a dizer, sinto que alguém tem de repor a verdade onde ela parece estar a faltar. Ora, o que proponho falar é sobretudo da natureza algo controversa do mundo da medicina, aliás “medicinas”, e, em específico, do mundo das terapias, tanto das físicas (que me respeitam especialmente, visto que sou fisioterapeuta) como das psicológicas (que me respeitam enquanto doente). Tentarei compor um conjunto de argumentos cuja pertinência não será superior à sua total veracidade!

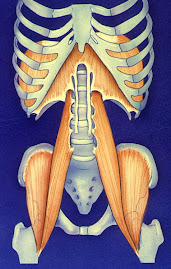

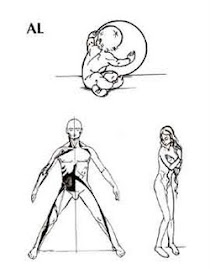

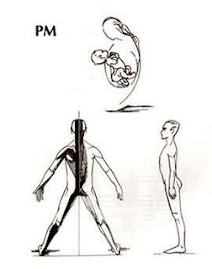

Começarei por dar um exemplo relativo às diversas “fisioterapias”. Um doente queixa-se de uma dor na região posterior da coxa, a qual se estende ao resto do membro inferior. Esta dor é acompanhada de formigueiros e de diminuição da sensibilidade táctil na barriga da perna. Este mesmo doente, numa altura em que a dor se torna insuportável e o impede de dormir, resolve visitar um médico. Este mesmo médico – que tanto pode ser clínico geral, como ortopedista, reumatologista ou fisiatra (o que vai com certeza influenciar o diagnóstico) – diagnostica (o mais provável) uma dor ciática. Esta, sabidamente, é provocada por uma compressão de um raiz nervosa na região da coluna ou mais à periferia. A problemática da multidimensionalidade clínica a que me pretendo referir poderia começar já aqui, visto que uma ciática pode ter uma grande multiplicidade de origens. Mas vamos admitir que um exame como a Tomografia Axial Computadorizada, assim como determinados testes de exame “objectivo” (os quais serão realizados por pura sorte pelo profissional médico), comprova a existência irrefutável (se é que “tal” existe...) de uma hérnia discal. E vamos imaginar que esse mesmo médico decide acerca da pertinência da realização de um tratamento fisioterapêutico (para não falar da maior ou menor pertinência de diversos tipos de tratamento “médico” propriamente dito). É aqui que pretendo chegar. Se o doente for tratado por um técnico auxiliar de fisioterapia será, provavelmente, sob ordens de um médico fisiatra, submetido a “calores húmidos”, umas massagens e algum método de electroterapia. Mas, na hipótese de ser tratado por um fisioterapeuta, o seu tratamento pode variar tanto quanto a “orientação” paradigmática e metodológica desse mesmo terapeuta. Por exemplo, um fisioterapeuta proponente das “terapias manuais” poderá achar que determinadas manipulações e mobilizações vertebrais serão eficazes para o trabalho nas vértebras e discos intervertebrais afectados. Este terapeuta escolherá sobretudo exercícios de “extensão” da coluna. Mas um outro terapeuta, proponente da Reeducação Postural, supostamente um método mais holístico e analítico, irá valorizar mais os aspectos causais (musculares) da hérnia, realizando alongamentos com a coluna em “flexão” (ou seja, o movimento oposto ao do anterior). Ora, só aqui temos duas orientações completamente diferentes de trabalho terapêutico. E tudo estaria “bem” se presumíssemos que ambas dão (bons) resultados similares. Mas, o que a minha experiência tem demonstrado é que, no caso específico de hérnias discais sintomáticas, o trabalho “manipulativo” é mais eficaz na diminuição da dor do que o trabalho “reeducativo” (e eu sou um terapeuta “reeducativo”...). A questão está em saber se, perante maus resultados, o terapeuta “reeducativo” é capaz de desistir do tratamento realizado e escolher outro paradigma. De qualquer maneira, se não o fizer, arrisca-se a perder o doente. Mas vamos deixar este “exemplo” latente para retomar um exemplo que me diz respeito enquanto doente.

Ora, é bem verdade que, por volta dos meus seis anos de idade, eu era uma criança extremamente curiosa mas também algo perfeccionista. Admirava os prédios todos direitinhos e fica angustiado perante certos “artefactos” citadinos menos simétricos ou perfeitos. Em casa, quando a minha mãe desfazia as camas para poder lavar os lençóis, eu ficava particularmente ansioso e queria que, à força toda, a cama voltasse a ser feita para poder ficar “perfeita” e bonita. Se tal não acontecia sentia algo estranho dentro de mim, o que, já naquela altura, sentia como estranho. Vários anos depois, por volta dos 10 anos de idade, na altura em que entrei no 2º ciclo de escolaridade (escola nova, vida diferente), as minhas preocupações com os estudos aumentaram bastante. Lembro-me que comecei a realizar longos monólogos de conversação alta e solitária, os quais chegavam a durar horas, rituais de organização do estudo por horas e semanas. Às tantas passava mais tempo a organizar o estudo do que propriamente a estudar. Ainda assim conseguia estudar e tirar boas notas. Na escola a minha vida “social” não era particularmente fácil. Desde o 5º ano que os colegas tinham por hábito chamar-me de “menina” e “maricas”, quando mal sabia o que era a homossexualidade, e muito menos sabia o que era o bullying. Os anos foram passando. Os gozos e as humilhações dos colegas mantiveram-se. Em particular, as aulas de Educação Física eram um martírio e a professora, meio bruta, não ajudava nada. Lembro-me que era sempre o último a ser escolhido para se jogar, e eu simplesmente odiava aquilo tudo. Lá em casa ninguém sequer imaginava o tipo de “agressões” que sofria. E como as minhas notas se mantinham elevadas os professores também não valorizavam quaisquer outros aspectos da minha vida. Os rituais de estudo “alto” mantiveram-se até ao presente (agora tenho 28 anos), e os rituais de organização do estudo variavam de intensidade segundo os meses e os anos. Ao longo dos anos fui-me intelectualizando cada vez mais. Amigos nem vê-los! Aliás, de modo a evitar os gozos, e perante a humilhação diária a que era sujeito, evitava-os e a minha “assertividade” era feita por meio da “superioridade intelectual”. Referindo-me de novo aos meus “pensamentos aprisionados”, posso dizer que tive de tudo um pouco: preparações de horas antes de iniciar o estudo, a escrita com uma régua por baixo de modo a que as letras saíssem todas direitinhas, monólogos interiores de carácter existencial, tristezas de teor filosófico, etc. A nível sexual, mesmo que tal possa ser duvidado por muitas pessoas, apesar de me chamarem de “mariquinhas”, sentia-me atraído pelas meninas mais bonitas. Pelos rapazes sentia medo e somente isso! Quando saí do ensino básico para ingressar no ensino secundário, a minha auto-estima já estava claramente uma lástima. De tal forma que até era incapaz de urinar numa casa de banho pública, por medo de ser gozado por levar muito tempo a urinar (obviamente, se levava muito tempo a fazê-lo era sobretudo porque tinha medo e muito stress). No ensino secundário, as coisas começaram muito parecidas com o que tinham sido até ali. Era um bom aluno, um leitor interessado e obsidiante, enquanto que na escola os rapazes me chamavam de “borboleta” e de “sensível”. Importa talvez agora dizer que, apesar de terem surgido algumas dúvidas, nunca questionei seriamente o meu “gosto” pelas “miúdas”, e não sentia qualquer tipo de atracção por rapazes. Por outro lado, anos e anos de gozo consecutivo levaram-me a encarar a “masculinidade” como um grande mal do mundo. As coisas mudaram um pouco de aspecto por volta dos meus 17 anos. Comecei a treinar musculação. E o mesmo tipo de dedicação que colocava nos estudos comecei a colocá-la no levantamento de pesos. Este desporto começou a moldar o meu corpo, mas também me levou a tomar consciência de defeitos no meu corpo (defeitos esses que, antes já me provocavam “complexos”, mas que nunca me tinham preocupado tanto quanto isso). Por volta do 12º ano, quando muitos dos meus colegas “namoradeiros” se iriam preocupando com a exigente matemática, eu estava de tal forma obcecado com “o meu peito com maminhas” que não descansei até realizar operações plásticas (as quais fiz mediante “cunha” em certo hospital central de Lisboa). Apesar de não ter ficado totalmente satisfeito com as cirurgias, o aspecto do meu corpo passou a agradar-me um pouco mais, principalmente porque a obsessão com a musculação levava a que treinasse sem dó nem piedade pelas minhas articulações. Nessa altura também gastava rios de dinheiro com suplementação: proteínas em pó, aminoácidos de diversos tipos, glutamina, bebidas energéticas, e o prosseguimento de uma dieta extremamente rígida. De certo modo, o meu corpo mais musculoso levou-me a ser mais “masculino” e a ser mais “aceite” pelos rapazes. Mas, a obsessão pelo corpo era de tal forma grande que não pensava em raparigas, também já não lia tanto o Eça de Queiroz que me tinha acompanhado na puberdade, e, na altura de escolher o curso, depois de um ou dois anos de “descaminhos”, acabei por ingressar em Fisioterapia. No curso de Fisioterapia, já com 19 anos, tornei-me um modelo de rapaz com problemas de “desequilíbrios musculares”, sendo constantemente “boneco” para demonstração em aulas (afinal aquele corpo musculoso não era um corpo “saudável”...). O primeiro ano de curso foi extremamente exigente mas sobrevivi enquanto bom aluno. E, por mais difícil que fosse de imaginar, acabei mesmo por abandonar a musculação. No 2º ano de curso comecei a namorar com uma colega, a qual viria a tornar-se uma das pessoas mais importantes da minha vida. Entretanto, as minhas Ideias voltaram a mudar. Comecei a engordar, voltei às leituras literárias obsidiantes, e ao estudo escrupuloso... sempre com algum stress à mistura. Quanto à minha namorada, estabeleci com ela uma relação de dedicação plena, “amor-ódio” por vezes... Foi por volta do terceiro ano de curso, aos 21 anos que comecei a ter mais “pensamentos aprisionados”, principalmente no meu corpo. E tinha a total consciência de que era eu mesmo que os provocava (psicologicamente). A minha angústia perante os meus sintomas aumentou imenso, e cheguei a ter níveis de ansiedade de tal forma grandes que a ideia de suicídio começou a implantar-se em mim. Por esta altura do campeonato já tinha tido no Alcoitão uma disciplina denominada de “Psicopatologia e Saúde mental”. A partir daí tornei-me um leitor incomensurável de livros de psicologia e psiquiatria, incluindo o DSM, o conhecido manual de diagnóstico das perturbações mentais. Por volta dos 22 anos, quando estava a entrar no quarto ano de curso, o meu nível de ansiedade e as minhas “preocupações corporais” eram constantes (para não falar das minhas constantes ruminações, pensamentos que se mantinham obstinadamente na minha cabeça e que tentava eliminar com outros pensamentos... com muito esforço). O meu sofrimento era enorme. E, curiosamente, tinha achado no DSM um nome de uma perturbação cujas manifestações eram incrivelmente parecidas com as minhas: a “Perturbação Obsessivo-Compulsiva” (POC). Comecei a ler, “obsessivamente”, tudo o que dizia respeito ao problema. E como me preocupava com o facto de se ler em certos livros que era uma “perturbação grave”. Houve um dia, em que na minha “centésima” leitura do DSM-IV descobri que as “obsessões” e “compulsões” da perturbação poderiam não ser visíveis. É que, até aí, passava muito tempo a convencer-me que não tinha a POC porque não tinha comportamentos ritualizados observáveis. Mas quando, através de uma leitura mais cuidadosa, descobri que as “compulsões” poderiam ser “actos mentais”, apercebi-me de repente que era “obsessivo-compulsivo” e que, aliás, sempre o tinha sido. Disparo num choro convulsivo. Tinha, agora, a certeza de que a minha vida era uma tragédia. Pela primeira vez na minha vida resolvo procurar ajuda especializada. Até aí nunca tinha falado das minhas “obsessões” com ninguém. Logo no primeiro dia em que visitei o psiquiatra fiquei consternado pelo facto de ele ter sugerido que a minha namorada não era a “rapariga certa”, e que tinha uma ligação edipiana muito forte com a mãe, coisa que tinha de ser resolvida. Posso dizer que, nos anos seguintes, sempre acompanhado pelo mesmo psiquiatra, fui-me apercebendo das minhas “fixações”, da minha “bissexualidade imanente”, da minha “angústia de separação”, e de muitas mais coisas. Em geral, a realidade é que não melhorei significativamente das minhas obsessões. Continuava excessivamente centrado no corpo. O ano de 2003 foi o de finalização da minha licenciatura. Nessa altura encontrava-me fortemente desiludido com a profissão, e com a situação profissional de um curso que, inicialmente era dado em quatro ou cinco escolas, e que por essa altura já era ministrado por cerca de 17 escolas. Sentia, também, que a profissão de fisioterapeuta não era suficientemente “intelectual” para mim. Entretanto, as minhas ruminações obsessivas aumentaram na altura em que comecei a trabalhar, e, mais tarde, comecei a sofrer de muitas dores nas costas, as quais não pareciam ter explicação médica lógica. O meu psiquiatra continuava centrado na minha “angústia de separação” e eu, mais tarde, por estes e outros motivos, desisti do trabalho e voltei a entrar na Universidade... para tirar Psicologia. O primeiro ano na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação foi bem recheado de ansiedades múltiplas, assim como de imensos tipos de obsessões. Importa, agora, dizer que, até ali, nem eu nem o meu médico tínhamos atribuído grande importância aos medicamentos, nomeadamente ao Seroxat 20, o qual tinha receitado algures no passado. Mas a partir de determinada altura, por volta de 2004, comecei e depender de meio comprimido do citado anti-depressivo para conseguir ter um pouco mais de qualidade de vida. Na altura em que passei para o 2º ano do curso de Psicologia, as minhas obsessões em forma de “pensamentos repetidos até à exaustão” apareceram com uma força imensurável. Acordava com pensamentos “repetidos”, que sentia como “intrusivos”, como se não fizessem parte de mim. Esses pensamentos obsessivos poderiam ser qualquer coisa como “tenho de estudar melhor esta matéria”, coisa que repetia mais algumas vezes, depois a dúvida de que o tinha dito assaltava-me de novo, e voltava a repetir a frase até ficar convencido da sua realidade, a dúvida voltava a aparecer mais uma vez, e a compulsão repetia-se. Isto durava o dia todo! Não tinha descanso, e só a ideia da morte me dava alguma tranquilidade. Nesta altura, resolvi, à revelia do médico, aumentar a dose de Seroxat, o que começou a dar resultado ao final de uma semana (e não imediatamente, pelo que penso que o “placebo” não tem qualquer fundamento neste contexto). O que é que o meu psiquiatra disse sobre as minhas ruminações? Disse que elas eram um equivalente depressivo, sendo que queria que eu falasse das minhas emoções. Bem... posso dizer que, ao longo de vários anos, tive de ser eu a decidir aumentar a dose de Seroxat, pois as minhas obsessões eram ainda muitas. Como, apesar de tudo, o meu médico me passava a medicação, ia mantendo-o. Mas já conhecia das minhas leituras e do ano que fiz do curso de Psicologia que havia um outro tipo de terapia propriamente adaptada à minha perturbação: a Terapia cognitivo-comportamental. Resolvi experimentá-la. Ora, segundo a psicóloga que me estava a acompanhar, tudo em mim era reflexo da perturbação obsessivo-compulsiva. Se lia muito era obsessão. Se escrevia e publicava era obsessão. Se era perfeccionista no trabalho era obsessão. Penso que não é preciso dizer que me senti algo “deprimido” com tudo isto. Quando falei ao meu psiquiatra da minha visita à terapeuta cognitivo-comportamental, ele ficou simplesmente furioso e disse qualquer coisa como “não me venha com essas ideias que eu sou bem seguro do meu modelo!”. Portanto, em termos de resumo, o complexo de “inferioridade” da terapeuta cognitivo-comportamental não passa, para o meu psicanalista, de um complexo de “castração”. As dificuldades relativas ao bullying que vivi não são importantes para o meu psicanalista, pois o meu problema está na forma como a minha mãe estabeleceu uma relação de “domínio objectal” para comigo. Para a terapeuta cognitivo-comportamental, as emoções também não são muito importantes, pois o que interessa são os comportamentos... E podia continuar eternamente a falar de uma coisa que, na realidade, não é muito diferente dos fisioterapeutas “reeducativo” vs. “manipulativo” do início do texto. Gostava só de acrescentar que tive de ser eu, em face das minhas crescentes ruminações obsessivas, a sugerir ao meu psiquiatra que passasse Anafranil. Graças a Deus que tenho livros e Pubmed que me expliquem o tipo de medicação adequada a um obsessivo. Posso também dizer que esta medicação – para muitos excessiva – revolucionou os últimos anos da minha vida, tendo tido mais qualidade de vida nos últimos dois ou três anos do que em qualquer outro momento. “Placebo” ou não, o que é certo é que nada me tem resultado como a medicação. Como é o psiquiatra que passa a medicação, resolvi abandonar a terapeuta cognitivo-comportamental, e continuar com o meu psiquiatra/psicanalista. Mas, sinceramente, tenho de dizer que começo a ficar farto! Pois, para ele, eu continuo a ter uma fixação num estádio freudiano rudimentar. Quando publiquei o meu livro “O anti-fitness ou o manifesto anti-desportivo: Introdução ao conceito de Reeducação Postural”, até isso era mera “intelectualização” e “omnipotência bissexual”. Suponho que para a outra terapeuta tal seria “pura obsessão”. E, numa altura em que já percebi que é a medicação que me dá qualidade de vida, será que sou mesmo obrigado a ter de gastar rios de dinheiro e tempo a aturar o “delírio interpretativo” dos terapeutas?...

Estas duas histórias demonstram bem o perigo do “radicalismo” gerado pela fixação, aparentemente objectiva, num determinado modelo clínico. Por mais obsessões que tenha, o meu psiquiatra vai sempre dizer que tudo não passa de “angústia de separação”. Um outro psiquiatra – não psicanalista – terá, provavelmente uma visão mais nosológica... e, portanto, pragmática. Na realidade, a única coisa que quero é ter a “qualidade de vida” que mereço. E isso inclui o meu direito às minhas leituras obsessivas, as quais me dão prazer... Enquanto que mais de 90% dos meus sintomas obsessivos, aqueles que considero “a mais”, desaparecem com um só comprimido de Seroxat + Anafranil. Pergunto se não será correcto seguir o modelo que parece mais “científico”, ou seja, aquele que parece dar resultados... Ora, a verdade é que há certos terapeutas que estão de tal forma obcecados por determinado “modelo” que não conseguem ver mais nada à frente. O orgulho sobrepõe-se à objectividade.

A questão dos modelos é, obviamente, muito semelhante à questão dos “paradigmas” científicos de Thomas Kuhn e também à questão das “epistemis” de Foucault. Estes pensadores, tendencialmente relativistas e pós-modernistas, acreditam que não há uma Verdade, mas sim diversas verdades, e que, na realidade, a variação relativista das coisas é inerente a certas condições sócio-histórico-culturais. Assim, diferentes métodos de tratamento clínico das doenças podem ser explicados por diferentes “tempos paradigmáticos”. Por exemplo, segundo Foucault, a minha perturbação seria considerada loucura no século XIX, e seria tratada provavelmente através de sangrias, e seria considerada como “fenómeno místico” próprio dos mágicos na Idade média (não sendo, portanto, sequer tratada).

O que me leva a escrever este texto é, em parte, a indignação perante a rigidez dos proponentes de determinados paradigmas. Por exemplo, se acreditar que a hérnia discal de determinado doente está associada à rigidez muscular dos músculos lombares desse mesmo doente, trato-o com manobras de alongamento da lombar. Mas essas mesmas manobras podem prejudicar o mecanismo mecânico inerente à própria hérnia discal. Ou seja, o “meu” método pode, porventura, ser prejudicial ao doente. Mas mais prejudicial do que isso é a manutenção do mesmo método, quando já se provou que ele não é eficaz! Darei um exemplo da história. Um doente sofre de “humores” e é realizada uma sangria. Não melhora, portanto as sangrias aumentam. Continua a não melhorar e as sangrias aumentam ainda mais. O doente acaba por morrer. Qual a conclusão dos seus médicos (os tais que lhe fizeram a sangria)? Não se fizeram sangrias suficientes!... Penso que dá para se perceber a “mensagem” da questão. Nos tempos que correm, depois de anos a advogar intervenções psico-morfo-analíticas de tratamento da causa da perturbação, pergunto-me até que ponto é que vale a pena perder anos e anos a fio a tratar um doente com base num método que pode estar errado, ou que, a estar certo, demora demasiado tempo a resultar... Ou seja: é possível que eu esteja há anos no psicanalista a fazer uma análise que nunca surtirá resultados na minha perturbação. Mas, mesmo atendendo que o meu psicanalista tem razão, e que as causas da minha perturbação são a “angústia de separação” e a “fixação anal”, não sei se vale a pena ser tratado durante décadas para obter uma melhoria pouco significativa... Ou seja, mesmo sendo tudo “verdade”, é possível que o método psicanalítico não seja eficaz no tratamento da minha perturbação ou que não a trate num tempo adequado.

Na Fisioterapia, temos também o exemplo das terapias neurológicas. Se determinado doente tem um AVC e fica com uma hemiparésia, este fica, em geral, com um lado do corpo afectado e outro lado bom. Os métodos mais recentes de Fisioterapia neurológica advogam o tratamento do lado afectado de modo a se criar maior simetria na postura e movimento, e, numa linguagem mais neurofisiológica, de modo a aproveitar as vantagens inerentes aos mecanismos de neuroplasticidade. Mas esse trabalho centrado no lado afectado do doente poderá significar que a sua actividade (do lado remanescente) terá de ser reduzida; ou seja, é preciso impedir o doente de realizar “mais” função para que ele tenha “melhor” função. Então e se o doente precisar desenfreadamente de andar de forma independente? E se ele precisar de um auxiliar de marcha? Segundo os modelos que refiro, o doente não pode fazê-lo, mas o que é verdade é que o contexto sócio-familiar do doente poderá significar a obrigação da “quantidade”, mesmo que em desprimor da “qualidade”. Aqui, torna-se bem patente que é necessária uma visão flexível das coisas, não presa a certos paradigmas.

A tentação da maioria dos terapeutas, médicos e intelectuais é a de ver a sua verdade como a Verdade absoluta. O que proponho a estes mesmos profissionais é o conhecimento mais aprofundado da epistemologia científica e metodológica. Em especial Karl Popper é muito pertinente. Este filósofo não é propriamente relativista, pois acredita na existência de uma e só uma Verdade. Acredita, portanto, na existência de uma Realidade exterior única. Aliás, não foram poucas as vezes que Popper falou da “pobreza do historicismo” e do “relativismo” como “doença dos pensadores”. Por outro lado, Popper também não é “positivista”, ou seja, ele não refere a existência de uma Verdade que se mantenha como plena e inalterável. Diz, sim, que a generalização, a actividade indutiva, a qual ainda actualmente continua a orientar muita da actividade científica preconizada, é um erro, e que toda a Verdade é meramente temporária. Para além disso, para Popper, uma teoria só é suficientemente “verdadeira” e com carácter de cientificidade, se apresentar as condições em que a mesma se torna falsa. Isto refere-se ao critério da falsificabilidade. Precisamente por não ser falsificável, Popper criticou veementemente a psicanálise, pois esta dá sempre uma qualquer explicação face à realidade das coisas.

Vejamos porque é que a Psicanálise nunca poderá ser considerada científica. Tomemos como exemplo a homossexualidade. Segundo os psicanalistas, a homossexualidade masculina deriva da integração de uma dominância materna. Ou seja, os rapazes homossexuais tiveram todos uma mãe dominante e um pai passivo ou ausente. Ora, Popper perguntaria logo: e o que fazemos relativamente aos homossexuais que foram criados pelo pai ou que tiveram um pai presente e dominante? Os psicanalistas também têm uma explicação para isto. Face à dominância excessiva do Pai, a sexualidade do rapaz ficou medrada face a um Pai “excessivo”. Assim sendo, há sempre uma explicação para a homossexualidade. O que não entendo é por que é que a maioria dos homossexuais não apresentam neuroses ou angústia de separação... O meu psicanalista diria que o homossexual não tem sintomas porque “regrediu” para um estádio de desenvolvimento infantil confortável. E perguntaria eu mesmo: e os bissexuais sem neurose?... E isto poderia continuar eternamente...

O que pretendo reforçar aqui é a necessidade de cientificar a realidade clínica das coisas. Mas na realidade nunca se viu tanta disparidade em diagnósticos médicos e em terapêuticas realizadas. Perante a enorme subjectividade existente nestes “caminhos” é, decerto, a saúde do doente que perde! E, ao contrário do que aconteceu com o meu “activismo” consciente, a maioria dos doentes não possui suficiente estado de desalienação relativamente à Saúde. Para eles, a palavra de um médico é sagrada, e a Verdade está nas mãos daquele médico que for dado como mais sapiente ou como maior “Autoridade”. Aliás, nem cabe na cabeça da maioria das pessoas a minha realidade, pois, afinal de contas, fui eu que diagnostiquei a minha doença (o que para os próprios médicos não existe, pois só um médico pode realizar um diagnóstico...), e fui eu que laborei o controlo da minha medicação. Mas a verdade é que a medicação continua a precisar de ser prescrita e os médicos continuam a ser necessários. Posso, claro, sempre recorrer às farmácias on-line, gastando dez vezes mais do que gastaria com uma receita.

Voltando ainda à questão da interpretação psicanalítica, devo repetir que, para o meu psicoterapeuta toda aquela história de bullying não tem importância. Para ele, a minha desvalorização do “masculino” advém da relação precoce que estabeleci com a minha mãe. Ora, o que sinto todos os dias é que a minha desvalorização da masculinidade advém unicamente do facto de ter sido chamado milhares de vezes de “maricas” por outros rapazes. Vejamos algo mais global subjacente a toda a Psicologia. Os psicólogos tendem a acreditar que o temperamento de uma criança está dependente do temperamento dos pais. Quase ninguém se atreve a perguntar até que ponto é o temperamento dos pais que se vai adaptar ao temperamento – preexistente – da criança... E este jogo de “causa-efeito” pode continuar eternamente. Inclusivamente temos de questionar aquilo que se vê como “científico”. Por exemplo, um estudo correlativo poderá estabelecer uma relação, sem margem para dúvidas, entre doença psíquica e relação exagerada de apego materno. Mas, por que é que concluímos logo que é a relação de apego materno exagerado (ou seja, complexo de Édipo mal resolvido) que cria a doença psíquica? Não é possível que seja a doença que faz com que as pessoas possam procurar algum género de conforto numa pessoa que amam?... Afinal de contas, é preciso lembrar que um estudo correlativo não é um estudo de “causa-efeito”.

Portanto, concluo que é fundamental que exista entre médicos e terapeutas, muito especialmente entre aqueles que “mexem” com Paradigmas determinados (ou, em geral, métodos com uma grande carga basilar teorética), um cuidado com toda a forma de radicalismo. Procure-se uma cientificidade rigorosa dos métodos. E, à semelhança de Popper, tenhamos em conta “a pobreza do historicismo”.

Começarei por dar um exemplo relativo às diversas “fisioterapias”. Um doente queixa-se de uma dor na região posterior da coxa, a qual se estende ao resto do membro inferior. Esta dor é acompanhada de formigueiros e de diminuição da sensibilidade táctil na barriga da perna. Este mesmo doente, numa altura em que a dor se torna insuportável e o impede de dormir, resolve visitar um médico. Este mesmo médico – que tanto pode ser clínico geral, como ortopedista, reumatologista ou fisiatra (o que vai com certeza influenciar o diagnóstico) – diagnostica (o mais provável) uma dor ciática. Esta, sabidamente, é provocada por uma compressão de um raiz nervosa na região da coluna ou mais à periferia. A problemática da multidimensionalidade clínica a que me pretendo referir poderia começar já aqui, visto que uma ciática pode ter uma grande multiplicidade de origens. Mas vamos admitir que um exame como a Tomografia Axial Computadorizada, assim como determinados testes de exame “objectivo” (os quais serão realizados por pura sorte pelo profissional médico), comprova a existência irrefutável (se é que “tal” existe...) de uma hérnia discal. E vamos imaginar que esse mesmo médico decide acerca da pertinência da realização de um tratamento fisioterapêutico (para não falar da maior ou menor pertinência de diversos tipos de tratamento “médico” propriamente dito). É aqui que pretendo chegar. Se o doente for tratado por um técnico auxiliar de fisioterapia será, provavelmente, sob ordens de um médico fisiatra, submetido a “calores húmidos”, umas massagens e algum método de electroterapia. Mas, na hipótese de ser tratado por um fisioterapeuta, o seu tratamento pode variar tanto quanto a “orientação” paradigmática e metodológica desse mesmo terapeuta. Por exemplo, um fisioterapeuta proponente das “terapias manuais” poderá achar que determinadas manipulações e mobilizações vertebrais serão eficazes para o trabalho nas vértebras e discos intervertebrais afectados. Este terapeuta escolherá sobretudo exercícios de “extensão” da coluna. Mas um outro terapeuta, proponente da Reeducação Postural, supostamente um método mais holístico e analítico, irá valorizar mais os aspectos causais (musculares) da hérnia, realizando alongamentos com a coluna em “flexão” (ou seja, o movimento oposto ao do anterior). Ora, só aqui temos duas orientações completamente diferentes de trabalho terapêutico. E tudo estaria “bem” se presumíssemos que ambas dão (bons) resultados similares. Mas, o que a minha experiência tem demonstrado é que, no caso específico de hérnias discais sintomáticas, o trabalho “manipulativo” é mais eficaz na diminuição da dor do que o trabalho “reeducativo” (e eu sou um terapeuta “reeducativo”...). A questão está em saber se, perante maus resultados, o terapeuta “reeducativo” é capaz de desistir do tratamento realizado e escolher outro paradigma. De qualquer maneira, se não o fizer, arrisca-se a perder o doente. Mas vamos deixar este “exemplo” latente para retomar um exemplo que me diz respeito enquanto doente.

Ora, é bem verdade que, por volta dos meus seis anos de idade, eu era uma criança extremamente curiosa mas também algo perfeccionista. Admirava os prédios todos direitinhos e fica angustiado perante certos “artefactos” citadinos menos simétricos ou perfeitos. Em casa, quando a minha mãe desfazia as camas para poder lavar os lençóis, eu ficava particularmente ansioso e queria que, à força toda, a cama voltasse a ser feita para poder ficar “perfeita” e bonita. Se tal não acontecia sentia algo estranho dentro de mim, o que, já naquela altura, sentia como estranho. Vários anos depois, por volta dos 10 anos de idade, na altura em que entrei no 2º ciclo de escolaridade (escola nova, vida diferente), as minhas preocupações com os estudos aumentaram bastante. Lembro-me que comecei a realizar longos monólogos de conversação alta e solitária, os quais chegavam a durar horas, rituais de organização do estudo por horas e semanas. Às tantas passava mais tempo a organizar o estudo do que propriamente a estudar. Ainda assim conseguia estudar e tirar boas notas. Na escola a minha vida “social” não era particularmente fácil. Desde o 5º ano que os colegas tinham por hábito chamar-me de “menina” e “maricas”, quando mal sabia o que era a homossexualidade, e muito menos sabia o que era o bullying. Os anos foram passando. Os gozos e as humilhações dos colegas mantiveram-se. Em particular, as aulas de Educação Física eram um martírio e a professora, meio bruta, não ajudava nada. Lembro-me que era sempre o último a ser escolhido para se jogar, e eu simplesmente odiava aquilo tudo. Lá em casa ninguém sequer imaginava o tipo de “agressões” que sofria. E como as minhas notas se mantinham elevadas os professores também não valorizavam quaisquer outros aspectos da minha vida. Os rituais de estudo “alto” mantiveram-se até ao presente (agora tenho 28 anos), e os rituais de organização do estudo variavam de intensidade segundo os meses e os anos. Ao longo dos anos fui-me intelectualizando cada vez mais. Amigos nem vê-los! Aliás, de modo a evitar os gozos, e perante a humilhação diária a que era sujeito, evitava-os e a minha “assertividade” era feita por meio da “superioridade intelectual”. Referindo-me de novo aos meus “pensamentos aprisionados”, posso dizer que tive de tudo um pouco: preparações de horas antes de iniciar o estudo, a escrita com uma régua por baixo de modo a que as letras saíssem todas direitinhas, monólogos interiores de carácter existencial, tristezas de teor filosófico, etc. A nível sexual, mesmo que tal possa ser duvidado por muitas pessoas, apesar de me chamarem de “mariquinhas”, sentia-me atraído pelas meninas mais bonitas. Pelos rapazes sentia medo e somente isso! Quando saí do ensino básico para ingressar no ensino secundário, a minha auto-estima já estava claramente uma lástima. De tal forma que até era incapaz de urinar numa casa de banho pública, por medo de ser gozado por levar muito tempo a urinar (obviamente, se levava muito tempo a fazê-lo era sobretudo porque tinha medo e muito stress). No ensino secundário, as coisas começaram muito parecidas com o que tinham sido até ali. Era um bom aluno, um leitor interessado e obsidiante, enquanto que na escola os rapazes me chamavam de “borboleta” e de “sensível”. Importa talvez agora dizer que, apesar de terem surgido algumas dúvidas, nunca questionei seriamente o meu “gosto” pelas “miúdas”, e não sentia qualquer tipo de atracção por rapazes. Por outro lado, anos e anos de gozo consecutivo levaram-me a encarar a “masculinidade” como um grande mal do mundo. As coisas mudaram um pouco de aspecto por volta dos meus 17 anos. Comecei a treinar musculação. E o mesmo tipo de dedicação que colocava nos estudos comecei a colocá-la no levantamento de pesos. Este desporto começou a moldar o meu corpo, mas também me levou a tomar consciência de defeitos no meu corpo (defeitos esses que, antes já me provocavam “complexos”, mas que nunca me tinham preocupado tanto quanto isso). Por volta do 12º ano, quando muitos dos meus colegas “namoradeiros” se iriam preocupando com a exigente matemática, eu estava de tal forma obcecado com “o meu peito com maminhas” que não descansei até realizar operações plásticas (as quais fiz mediante “cunha” em certo hospital central de Lisboa). Apesar de não ter ficado totalmente satisfeito com as cirurgias, o aspecto do meu corpo passou a agradar-me um pouco mais, principalmente porque a obsessão com a musculação levava a que treinasse sem dó nem piedade pelas minhas articulações. Nessa altura também gastava rios de dinheiro com suplementação: proteínas em pó, aminoácidos de diversos tipos, glutamina, bebidas energéticas, e o prosseguimento de uma dieta extremamente rígida. De certo modo, o meu corpo mais musculoso levou-me a ser mais “masculino” e a ser mais “aceite” pelos rapazes. Mas, a obsessão pelo corpo era de tal forma grande que não pensava em raparigas, também já não lia tanto o Eça de Queiroz que me tinha acompanhado na puberdade, e, na altura de escolher o curso, depois de um ou dois anos de “descaminhos”, acabei por ingressar em Fisioterapia. No curso de Fisioterapia, já com 19 anos, tornei-me um modelo de rapaz com problemas de “desequilíbrios musculares”, sendo constantemente “boneco” para demonstração em aulas (afinal aquele corpo musculoso não era um corpo “saudável”...). O primeiro ano de curso foi extremamente exigente mas sobrevivi enquanto bom aluno. E, por mais difícil que fosse de imaginar, acabei mesmo por abandonar a musculação. No 2º ano de curso comecei a namorar com uma colega, a qual viria a tornar-se uma das pessoas mais importantes da minha vida. Entretanto, as minhas Ideias voltaram a mudar. Comecei a engordar, voltei às leituras literárias obsidiantes, e ao estudo escrupuloso... sempre com algum stress à mistura. Quanto à minha namorada, estabeleci com ela uma relação de dedicação plena, “amor-ódio” por vezes... Foi por volta do terceiro ano de curso, aos 21 anos que comecei a ter mais “pensamentos aprisionados”, principalmente no meu corpo. E tinha a total consciência de que era eu mesmo que os provocava (psicologicamente). A minha angústia perante os meus sintomas aumentou imenso, e cheguei a ter níveis de ansiedade de tal forma grandes que a ideia de suicídio começou a implantar-se em mim. Por esta altura do campeonato já tinha tido no Alcoitão uma disciplina denominada de “Psicopatologia e Saúde mental”. A partir daí tornei-me um leitor incomensurável de livros de psicologia e psiquiatria, incluindo o DSM, o conhecido manual de diagnóstico das perturbações mentais. Por volta dos 22 anos, quando estava a entrar no quarto ano de curso, o meu nível de ansiedade e as minhas “preocupações corporais” eram constantes (para não falar das minhas constantes ruminações, pensamentos que se mantinham obstinadamente na minha cabeça e que tentava eliminar com outros pensamentos... com muito esforço). O meu sofrimento era enorme. E, curiosamente, tinha achado no DSM um nome de uma perturbação cujas manifestações eram incrivelmente parecidas com as minhas: a “Perturbação Obsessivo-Compulsiva” (POC). Comecei a ler, “obsessivamente”, tudo o que dizia respeito ao problema. E como me preocupava com o facto de se ler em certos livros que era uma “perturbação grave”. Houve um dia, em que na minha “centésima” leitura do DSM-IV descobri que as “obsessões” e “compulsões” da perturbação poderiam não ser visíveis. É que, até aí, passava muito tempo a convencer-me que não tinha a POC porque não tinha comportamentos ritualizados observáveis. Mas quando, através de uma leitura mais cuidadosa, descobri que as “compulsões” poderiam ser “actos mentais”, apercebi-me de repente que era “obsessivo-compulsivo” e que, aliás, sempre o tinha sido. Disparo num choro convulsivo. Tinha, agora, a certeza de que a minha vida era uma tragédia. Pela primeira vez na minha vida resolvo procurar ajuda especializada. Até aí nunca tinha falado das minhas “obsessões” com ninguém. Logo no primeiro dia em que visitei o psiquiatra fiquei consternado pelo facto de ele ter sugerido que a minha namorada não era a “rapariga certa”, e que tinha uma ligação edipiana muito forte com a mãe, coisa que tinha de ser resolvida. Posso dizer que, nos anos seguintes, sempre acompanhado pelo mesmo psiquiatra, fui-me apercebendo das minhas “fixações”, da minha “bissexualidade imanente”, da minha “angústia de separação”, e de muitas mais coisas. Em geral, a realidade é que não melhorei significativamente das minhas obsessões. Continuava excessivamente centrado no corpo. O ano de 2003 foi o de finalização da minha licenciatura. Nessa altura encontrava-me fortemente desiludido com a profissão, e com a situação profissional de um curso que, inicialmente era dado em quatro ou cinco escolas, e que por essa altura já era ministrado por cerca de 17 escolas. Sentia, também, que a profissão de fisioterapeuta não era suficientemente “intelectual” para mim. Entretanto, as minhas ruminações obsessivas aumentaram na altura em que comecei a trabalhar, e, mais tarde, comecei a sofrer de muitas dores nas costas, as quais não pareciam ter explicação médica lógica. O meu psiquiatra continuava centrado na minha “angústia de separação” e eu, mais tarde, por estes e outros motivos, desisti do trabalho e voltei a entrar na Universidade... para tirar Psicologia. O primeiro ano na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação foi bem recheado de ansiedades múltiplas, assim como de imensos tipos de obsessões. Importa, agora, dizer que, até ali, nem eu nem o meu médico tínhamos atribuído grande importância aos medicamentos, nomeadamente ao Seroxat 20, o qual tinha receitado algures no passado. Mas a partir de determinada altura, por volta de 2004, comecei e depender de meio comprimido do citado anti-depressivo para conseguir ter um pouco mais de qualidade de vida. Na altura em que passei para o 2º ano do curso de Psicologia, as minhas obsessões em forma de “pensamentos repetidos até à exaustão” apareceram com uma força imensurável. Acordava com pensamentos “repetidos”, que sentia como “intrusivos”, como se não fizessem parte de mim. Esses pensamentos obsessivos poderiam ser qualquer coisa como “tenho de estudar melhor esta matéria”, coisa que repetia mais algumas vezes, depois a dúvida de que o tinha dito assaltava-me de novo, e voltava a repetir a frase até ficar convencido da sua realidade, a dúvida voltava a aparecer mais uma vez, e a compulsão repetia-se. Isto durava o dia todo! Não tinha descanso, e só a ideia da morte me dava alguma tranquilidade. Nesta altura, resolvi, à revelia do médico, aumentar a dose de Seroxat, o que começou a dar resultado ao final de uma semana (e não imediatamente, pelo que penso que o “placebo” não tem qualquer fundamento neste contexto). O que é que o meu psiquiatra disse sobre as minhas ruminações? Disse que elas eram um equivalente depressivo, sendo que queria que eu falasse das minhas emoções. Bem... posso dizer que, ao longo de vários anos, tive de ser eu a decidir aumentar a dose de Seroxat, pois as minhas obsessões eram ainda muitas. Como, apesar de tudo, o meu médico me passava a medicação, ia mantendo-o. Mas já conhecia das minhas leituras e do ano que fiz do curso de Psicologia que havia um outro tipo de terapia propriamente adaptada à minha perturbação: a Terapia cognitivo-comportamental. Resolvi experimentá-la. Ora, segundo a psicóloga que me estava a acompanhar, tudo em mim era reflexo da perturbação obsessivo-compulsiva. Se lia muito era obsessão. Se escrevia e publicava era obsessão. Se era perfeccionista no trabalho era obsessão. Penso que não é preciso dizer que me senti algo “deprimido” com tudo isto. Quando falei ao meu psiquiatra da minha visita à terapeuta cognitivo-comportamental, ele ficou simplesmente furioso e disse qualquer coisa como “não me venha com essas ideias que eu sou bem seguro do meu modelo!”. Portanto, em termos de resumo, o complexo de “inferioridade” da terapeuta cognitivo-comportamental não passa, para o meu psicanalista, de um complexo de “castração”. As dificuldades relativas ao bullying que vivi não são importantes para o meu psicanalista, pois o meu problema está na forma como a minha mãe estabeleceu uma relação de “domínio objectal” para comigo. Para a terapeuta cognitivo-comportamental, as emoções também não são muito importantes, pois o que interessa são os comportamentos... E podia continuar eternamente a falar de uma coisa que, na realidade, não é muito diferente dos fisioterapeutas “reeducativo” vs. “manipulativo” do início do texto. Gostava só de acrescentar que tive de ser eu, em face das minhas crescentes ruminações obsessivas, a sugerir ao meu psiquiatra que passasse Anafranil. Graças a Deus que tenho livros e Pubmed que me expliquem o tipo de medicação adequada a um obsessivo. Posso também dizer que esta medicação – para muitos excessiva – revolucionou os últimos anos da minha vida, tendo tido mais qualidade de vida nos últimos dois ou três anos do que em qualquer outro momento. “Placebo” ou não, o que é certo é que nada me tem resultado como a medicação. Como é o psiquiatra que passa a medicação, resolvi abandonar a terapeuta cognitivo-comportamental, e continuar com o meu psiquiatra/psicanalista. Mas, sinceramente, tenho de dizer que começo a ficar farto! Pois, para ele, eu continuo a ter uma fixação num estádio freudiano rudimentar. Quando publiquei o meu livro “O anti-fitness ou o manifesto anti-desportivo: Introdução ao conceito de Reeducação Postural”, até isso era mera “intelectualização” e “omnipotência bissexual”. Suponho que para a outra terapeuta tal seria “pura obsessão”. E, numa altura em que já percebi que é a medicação que me dá qualidade de vida, será que sou mesmo obrigado a ter de gastar rios de dinheiro e tempo a aturar o “delírio interpretativo” dos terapeutas?...

Estas duas histórias demonstram bem o perigo do “radicalismo” gerado pela fixação, aparentemente objectiva, num determinado modelo clínico. Por mais obsessões que tenha, o meu psiquiatra vai sempre dizer que tudo não passa de “angústia de separação”. Um outro psiquiatra – não psicanalista – terá, provavelmente uma visão mais nosológica... e, portanto, pragmática. Na realidade, a única coisa que quero é ter a “qualidade de vida” que mereço. E isso inclui o meu direito às minhas leituras obsessivas, as quais me dão prazer... Enquanto que mais de 90% dos meus sintomas obsessivos, aqueles que considero “a mais”, desaparecem com um só comprimido de Seroxat + Anafranil. Pergunto se não será correcto seguir o modelo que parece mais “científico”, ou seja, aquele que parece dar resultados... Ora, a verdade é que há certos terapeutas que estão de tal forma obcecados por determinado “modelo” que não conseguem ver mais nada à frente. O orgulho sobrepõe-se à objectividade.

A questão dos modelos é, obviamente, muito semelhante à questão dos “paradigmas” científicos de Thomas Kuhn e também à questão das “epistemis” de Foucault. Estes pensadores, tendencialmente relativistas e pós-modernistas, acreditam que não há uma Verdade, mas sim diversas verdades, e que, na realidade, a variação relativista das coisas é inerente a certas condições sócio-histórico-culturais. Assim, diferentes métodos de tratamento clínico das doenças podem ser explicados por diferentes “tempos paradigmáticos”. Por exemplo, segundo Foucault, a minha perturbação seria considerada loucura no século XIX, e seria tratada provavelmente através de sangrias, e seria considerada como “fenómeno místico” próprio dos mágicos na Idade média (não sendo, portanto, sequer tratada).

O que me leva a escrever este texto é, em parte, a indignação perante a rigidez dos proponentes de determinados paradigmas. Por exemplo, se acreditar que a hérnia discal de determinado doente está associada à rigidez muscular dos músculos lombares desse mesmo doente, trato-o com manobras de alongamento da lombar. Mas essas mesmas manobras podem prejudicar o mecanismo mecânico inerente à própria hérnia discal. Ou seja, o “meu” método pode, porventura, ser prejudicial ao doente. Mas mais prejudicial do que isso é a manutenção do mesmo método, quando já se provou que ele não é eficaz! Darei um exemplo da história. Um doente sofre de “humores” e é realizada uma sangria. Não melhora, portanto as sangrias aumentam. Continua a não melhorar e as sangrias aumentam ainda mais. O doente acaba por morrer. Qual a conclusão dos seus médicos (os tais que lhe fizeram a sangria)? Não se fizeram sangrias suficientes!... Penso que dá para se perceber a “mensagem” da questão. Nos tempos que correm, depois de anos a advogar intervenções psico-morfo-analíticas de tratamento da causa da perturbação, pergunto-me até que ponto é que vale a pena perder anos e anos a fio a tratar um doente com base num método que pode estar errado, ou que, a estar certo, demora demasiado tempo a resultar... Ou seja: é possível que eu esteja há anos no psicanalista a fazer uma análise que nunca surtirá resultados na minha perturbação. Mas, mesmo atendendo que o meu psicanalista tem razão, e que as causas da minha perturbação são a “angústia de separação” e a “fixação anal”, não sei se vale a pena ser tratado durante décadas para obter uma melhoria pouco significativa... Ou seja, mesmo sendo tudo “verdade”, é possível que o método psicanalítico não seja eficaz no tratamento da minha perturbação ou que não a trate num tempo adequado.

Na Fisioterapia, temos também o exemplo das terapias neurológicas. Se determinado doente tem um AVC e fica com uma hemiparésia, este fica, em geral, com um lado do corpo afectado e outro lado bom. Os métodos mais recentes de Fisioterapia neurológica advogam o tratamento do lado afectado de modo a se criar maior simetria na postura e movimento, e, numa linguagem mais neurofisiológica, de modo a aproveitar as vantagens inerentes aos mecanismos de neuroplasticidade. Mas esse trabalho centrado no lado afectado do doente poderá significar que a sua actividade (do lado remanescente) terá de ser reduzida; ou seja, é preciso impedir o doente de realizar “mais” função para que ele tenha “melhor” função. Então e se o doente precisar desenfreadamente de andar de forma independente? E se ele precisar de um auxiliar de marcha? Segundo os modelos que refiro, o doente não pode fazê-lo, mas o que é verdade é que o contexto sócio-familiar do doente poderá significar a obrigação da “quantidade”, mesmo que em desprimor da “qualidade”. Aqui, torna-se bem patente que é necessária uma visão flexível das coisas, não presa a certos paradigmas.

A tentação da maioria dos terapeutas, médicos e intelectuais é a de ver a sua verdade como a Verdade absoluta. O que proponho a estes mesmos profissionais é o conhecimento mais aprofundado da epistemologia científica e metodológica. Em especial Karl Popper é muito pertinente. Este filósofo não é propriamente relativista, pois acredita na existência de uma e só uma Verdade. Acredita, portanto, na existência de uma Realidade exterior única. Aliás, não foram poucas as vezes que Popper falou da “pobreza do historicismo” e do “relativismo” como “doença dos pensadores”. Por outro lado, Popper também não é “positivista”, ou seja, ele não refere a existência de uma Verdade que se mantenha como plena e inalterável. Diz, sim, que a generalização, a actividade indutiva, a qual ainda actualmente continua a orientar muita da actividade científica preconizada, é um erro, e que toda a Verdade é meramente temporária. Para além disso, para Popper, uma teoria só é suficientemente “verdadeira” e com carácter de cientificidade, se apresentar as condições em que a mesma se torna falsa. Isto refere-se ao critério da falsificabilidade. Precisamente por não ser falsificável, Popper criticou veementemente a psicanálise, pois esta dá sempre uma qualquer explicação face à realidade das coisas.

Vejamos porque é que a Psicanálise nunca poderá ser considerada científica. Tomemos como exemplo a homossexualidade. Segundo os psicanalistas, a homossexualidade masculina deriva da integração de uma dominância materna. Ou seja, os rapazes homossexuais tiveram todos uma mãe dominante e um pai passivo ou ausente. Ora, Popper perguntaria logo: e o que fazemos relativamente aos homossexuais que foram criados pelo pai ou que tiveram um pai presente e dominante? Os psicanalistas também têm uma explicação para isto. Face à dominância excessiva do Pai, a sexualidade do rapaz ficou medrada face a um Pai “excessivo”. Assim sendo, há sempre uma explicação para a homossexualidade. O que não entendo é por que é que a maioria dos homossexuais não apresentam neuroses ou angústia de separação... O meu psicanalista diria que o homossexual não tem sintomas porque “regrediu” para um estádio de desenvolvimento infantil confortável. E perguntaria eu mesmo: e os bissexuais sem neurose?... E isto poderia continuar eternamente...

O que pretendo reforçar aqui é a necessidade de cientificar a realidade clínica das coisas. Mas na realidade nunca se viu tanta disparidade em diagnósticos médicos e em terapêuticas realizadas. Perante a enorme subjectividade existente nestes “caminhos” é, decerto, a saúde do doente que perde! E, ao contrário do que aconteceu com o meu “activismo” consciente, a maioria dos doentes não possui suficiente estado de desalienação relativamente à Saúde. Para eles, a palavra de um médico é sagrada, e a Verdade está nas mãos daquele médico que for dado como mais sapiente ou como maior “Autoridade”. Aliás, nem cabe na cabeça da maioria das pessoas a minha realidade, pois, afinal de contas, fui eu que diagnostiquei a minha doença (o que para os próprios médicos não existe, pois só um médico pode realizar um diagnóstico...), e fui eu que laborei o controlo da minha medicação. Mas a verdade é que a medicação continua a precisar de ser prescrita e os médicos continuam a ser necessários. Posso, claro, sempre recorrer às farmácias on-line, gastando dez vezes mais do que gastaria com uma receita.

Voltando ainda à questão da interpretação psicanalítica, devo repetir que, para o meu psicoterapeuta toda aquela história de bullying não tem importância. Para ele, a minha desvalorização do “masculino” advém da relação precoce que estabeleci com a minha mãe. Ora, o que sinto todos os dias é que a minha desvalorização da masculinidade advém unicamente do facto de ter sido chamado milhares de vezes de “maricas” por outros rapazes. Vejamos algo mais global subjacente a toda a Psicologia. Os psicólogos tendem a acreditar que o temperamento de uma criança está dependente do temperamento dos pais. Quase ninguém se atreve a perguntar até que ponto é o temperamento dos pais que se vai adaptar ao temperamento – preexistente – da criança... E este jogo de “causa-efeito” pode continuar eternamente. Inclusivamente temos de questionar aquilo que se vê como “científico”. Por exemplo, um estudo correlativo poderá estabelecer uma relação, sem margem para dúvidas, entre doença psíquica e relação exagerada de apego materno. Mas, por que é que concluímos logo que é a relação de apego materno exagerado (ou seja, complexo de Édipo mal resolvido) que cria a doença psíquica? Não é possível que seja a doença que faz com que as pessoas possam procurar algum género de conforto numa pessoa que amam?... Afinal de contas, é preciso lembrar que um estudo correlativo não é um estudo de “causa-efeito”.

Portanto, concluo que é fundamental que exista entre médicos e terapeutas, muito especialmente entre aqueles que “mexem” com Paradigmas determinados (ou, em geral, métodos com uma grande carga basilar teorética), um cuidado com toda a forma de radicalismo. Procure-se uma cientificidade rigorosa dos métodos. E, à semelhança de Popper, tenhamos em conta “a pobreza do historicismo”.

.jpg)

1 comentário:

Excelente artigo. A minha experiência com as diferentes abordagens para o mesmo problema vem do meu problema postural em que às vezes me parece que a única coisa com que os vários profissionais concordam é com o diagnóstico!

Enviar um comentário