Apresentação

Após uma História perfeita no centro da ambivalência representada simultaneamente por uma negação platónica e uma vivência quase escatológica, e estando-lhe sempre associada a complexidade ontológica da dicotomia «Dionisíaco vs. Apolíneo», o «Corpo», que o liberalismo agrilhoou a um esquema de abstracções no formato de «rótulos» e «classificações», numa associação utilitarista lógica com uma nova medicina científica que o positivismo tornaria essencialmente «prescritivista», passou, paralelamente, a poder ser concebido segundo uma perspectiva holística e dinâmica - que contraria a visão moderna/hiper-moderna -, capaz de receber da «dialéctica» a sua matriz conceptual mais importante, a mesma que também pressupõe a base filosófica tanto do marxismo quanto do pós-modernismo. No presente ensaio, aludimos a um «corpo dialéctico» capaz de ser expresso simultaneamente em termos do hegelianismo, do materialismo dialéctico e do paradigma pós-moderno, estes a conceberem-se também como visões epistemológicas modelares da filosofia, da ciência e dos seus paradigmas - os quais, em última análise, expressam e implicam uma problemática de poder.

Falar sobre o «corpo» no prelúdio do século XXI parece quase risível, sobretudo porque, ulteriormente a séculos de consideração “leviana” enquanto “supérflua” e pecaminosa excrescência (sem considerar, com obviedade, certos costumes afectos mais provavelmente a estratos posicionados no topo da hierarquia social, que chegaram a atingir, em contextos histórico-culturais determinados - nomeadamente, por entre as aristocracias sodomitas pagã e barroca - um auge quase escatológico) - este «corpo» que parecia aspergir de uma perene condenação platónica/cristã revista no telúrico despeito de um substrato de impulsividade «subterrânea» de exíguo controle -, a temática «corpórea» voltou a assumir um lugar de importante realce, com a sociedade e até os meios mediáticos (sempre atraídos pelas matérias de sedução das “massas”, malgrado o efeito alienante das «indústrias culturais») a exararem a «retórica do corpo» nos termos - um tanto descabidos, um tanto excessivos - de uma função «terapêutica» - esta fortemente legitimada por uma psicanálise cujo discurso é ainda mormente estendido e reverenciado - que chega a desempenhar o papel de lenitivo psíquico e até de solução salvífica de «engenharia social utópica»1.

Simultaneamente negado e aplaudido, desconsiderado e venerado, são múltiplas as circunstâncias das «cenas da vida moderna» em que o corpo tanto se encobre de um constrangimento que ecoa o antigo platonismo fortalecido por um cristianismo fortemente preocupado com a afirmação da alma e das condições “estóicas” da sua elevação (que abrangiam, como sabemos, a negação dos prazeres carnais, estes com a possibilidade de conspurcar com o pecado a salvação eterna de um espírito, cuja «iluminação racional» implicava, à luz da filosofia platónica, a libertação do agrilhoamento corpóreo), como é aclamado como fonte de resolução de conflitos psicossociais, abstracção última de uma psicanálise que continua a valorizar a enlevação de um inconsciente cuja pulsionalidade edificante carece de uma desocultação face a uma matriz de estruturas sócio-culturais supergóicas que pretendem «conter» o ónus da animalidade, de uma impulsividade ainda socialmente malvista e enquistada. Os citados contextos da «cena moderna», que incluem os comportamentos sociais e os rituais étnicos - influenciados pelo peso das modas do vestuário e dos exercícios que visam a escultura do físico “totipotente” - facultam o duplo comportamento relativo ao corpo, assumindo esse modelo atitudinal dúbio quase o aspecto ilusório - abstracção muito comum - de uma linha evolutiva que se estende entre a impulsividade emocional supostamente «inferior» e a racionalidade consciente supostamente «superior», hierarquia que não passa de mero esquema simplificador do processo comunicacional, visto que, em termos reais, que tanto as neurociências quanto a mais codificada semiótica há muito vieram elucidar, emoção e razão perfazem-se num elo único e intrincado, feito do mesmo material corpóreo, o qual se assume, em última - estruturalística - análise, como entidade semiológica complexa posta radicalmente em relevo nas múltiplas tarefas “práxico-proxémicas” e ‘artes’ psico-corporais expressivas.

Aproveitando, de qualquer modo, o esquema simplificador que estabelece uma dicotomia «emoção versus razão», já anteriormente apresentado como mera alegoria, urge explicitar que existe uma relação entre esta e a teoria marxiana (e também as teorias pós-marxianas, como em Bernstein2 ou Herbert Marcuse3), figurada, de forma simplificadora, por uma emocionalidade a ser vista nos termos das práticas que aludem ao prazer - bem representadas pela indústria do wellness4, 5, ópio redutor da consciência social e das condições opressoras da vida moderna -, e também por uma racionalidade que é vista como pré-requisito da teoria marxiana, esta assumindo-se como científica nos termos singulares do «materialismo dialéctico»; relação que é complexificada pelo papel de uma psicanálise - e de várias terapias psico-corporais - que pretende simultaneamente enlevar o peso da pulsionalidade e elevar o papel da consciência, ambas consideradas como “positivas” nos termos da consciência social, se orientados mais no sentido da produção de uma consciencialização sociológica do que no sentido da alienação individualizante e «endo-egóica» que alguns psicanalistas entendem como condição da felicidade (necessariamente) individual (mas que, nos termos de uma consciência marxista, quase “rousseauniana”, dificilmente pode ser vista como condição de uma felicidade - e harmonia - do tecido social “comum”).

Assim sendo, e retendo mais uma vez o objecto dos tempos históricos (e também dos espíritos do tempo e das estruturas que epistemologicamente os reificam - as epistemis de Michel Foucault6, para citar a preferência pela visão «estruturalista»), é bem certo que um corpo que viria a ser valorizado moralmente de forma nem sempre temporal e ontologicamente uniforme, mas que manteria uma certa aura de «continuidade» epistémica e fenoménica (apesar de se ter sustentado quase sempre como independente do substrato mental, tradição dualista que tanto o racionalismo cartesiano quanto o racionalismo empirista influente do espírito «mecanicista» moderno viriam a consolidar enquanto condição ontológica de um corpus resumido a uma máquina inexpressiva), ver-se-ia transformar-se (no ponto de vista das epistemis foucaultianas), a partir dos finais do século XVIII, numa estrutura racionalmente segmentada, rigidamente categorizada e classificada7, por uma necessidade própria de uma cientificidade de mote «positivo» e mecanicista, que, de algum modo, poderia modificar até a própria condição «moral» do substrato corpóreo. Esta nova episteme veio reforçar, obviamente, o estatuto científico, no sentido clássico do termo, de uma medicina que até aí tinha preceituado um papel fortemente «dogmático» (no sentido acientífico e ‘não falsificável’ a que a concepção popperiana de «relativismo dogmático»8 alude), mas veio, também, marcar decisivamente o preâmbulo da relação um tanto ou quanto promíscua que, até ao presente, se viria a estabelecer entre a medicina dita «científica» e as necessidades produtivas de uma economia ‘capitalista’, que vê «trabalhadores» nos possíveis doentes, e também as necessidades políticas de um ‘liberalismo’ burguês, que aparece francamente relacionado com o ‘liberalismo’ económico, os dois - liberalismos político e económico - afirmados enquanto científicos no sentido «positivista» do termo, e com todos os últimos - ciência/medicina positivista, capitalismo e liberalismo - a terem uma relação simbiótica num mesmo tempo histórico, marcado consabidamente com o término do «Ancien Régime».

A nova medicina científica viria a formular-se em tais termos imperantes que inclusive as profissões médicas consideradas supletivas (desde as mais formais enfermagem e fisioterapia até às menos formais ‘medicinas não convencionais’) viriam a locupletar-se de toda uma criteriologia formalizada, endossada de «diagnósticos», classificações, «parâmetros» avaliativos de exame e «códigos» prescritivos de tratamento e “cura”, todo um manancial de estruturas rígidas, «absolutos» - que são mera abstracção ilusória - que desnaturalizam um corpo que é todo ele um «holos» impossível de ser fragmentado; classificações que as profissões de saúde «não médicas», advogando a holisticidade «bio-psico-social», assumem não possuir ou não valorizar, quando a realidade mostra que o paradigma das mesmas «classificações» é ainda dominante, não fosse o caso de a lógica científica «nomotética» permanecer ainda enquanto paradigma epistemológico reinante, visto pelas «maiorias» académicas como certo e inalienável, sinónimo único da Verdade ontológica das coisas (verdade que uma ciência dogmática tem ajudado a estruturar como inegável e inquestionável, até porque tende a ser vista como tal no decorrer de todo o processo de formação pedagógica - educação, “inducação” ou condicionamento (?)... - do actor social (formação que respeita a um processo “educativo” que continua, apesar de tudo, a servir os interesses do Sistema na sustentação dos futuros proletários)), e, portanto, sempre difícil de contradizer, pois que à contradição seria lançada a automática discursividade da “evidência” «óbvia» e «inegável» de uma ciência utilitarista, implacavelmente impregnada na sociedade burguesa que dela depende para o seu desenvolvimento tanto ideológico quanto industrial.

É certo que a pretensão de existir uma «diferença epistemológica» no ventre idiomático, e até pragmático, das profissões de saúde não médicas (principalmente do tipo das terapias físicas e psicofísicas), encobre uma necessidade ideológica (e também sociopolítica) de «autonomia», a qual é condição da formulação de um poder, também ele desiderato do capitalismo e de uma medicina que há muito se concebeu como profissão «elitista», porque intelectual, social e hierarquicamente mitificada, mas também é certo que a necessidade de desalienação perante (e de) uma sociedade em que o modelo «moderno» parece tudo e todos iludir obriga à urgência de uma ética implicativa da reformulação epistemológica dos tempos e das profissões.

Essa reformulação tem sido mormente tecida por uma linha inalienável de pensadores - muitos deles malvistos por uma filosofia urdida de um racionalismo cientificista assaz sobrevalorizado -, filósofos que estavam idiomaticamente adiantados relativamente ao paradigma de pensamento sociopolítico do seu tempo. Assim sendo, paralelamente ao surgimento de um positivismo científico de implantação social autocrática - ao ponto de ter influenciado o surgimento tanto da Sociologia quanto da Psicologia «científicas» - surgiu, no mesmo tempo histórico, a filosofia dialéctica de Hegel que, aparte outras importantes (e precedentes) filosofias idealistas, viria a marcar o primórdio relevante do conceber de uma atitude «pós-moderna» (para usar um termo só recentemente criado e cunhado) de contrastação de um modelo epistemológico «positivo» que reduzia a «dinâmica» do homem e da sociedade a um mero somatório de elementos mais simples (algo que presentemente se convencionou denominar de «reducionismo»).

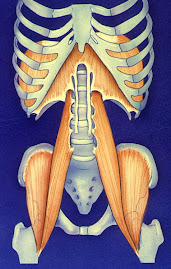

Não sendo despicienda a mor resistência de uma impregnada cultura da cientificidade «clássica/positivista» que se arroga constituir a Verdade real das coisas, e não sendo igualmente de ignorar a relação íntima que o idealismo possui com um certa pretensão racionalista ‘materialista’ (passe-se a ambiguidade e inumerável rede de sentidos associados aos vários termos em análise, sobretudo os próprios conceitos de «racionalismo», «materialismo» e «idealismo»), a dialéctica, na sua valorização das ‘forças’ de «conexão interna»9 que edificam a dinâmica sistémica dos fenómenos de mote humano, não poderia deixar de influenciar, já muito recentemente, uma visão do corpo que transpõe a perspectiva redutora de um substrato biomecânico, «corpus» fisiológico cujo funcionamento é o mero corolário do somatório - obviamente intrincado - de um conjunto de órgãos e sistemas que, embora interligados, podem ser estudados isoladamente.

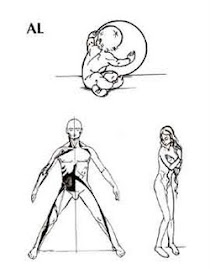

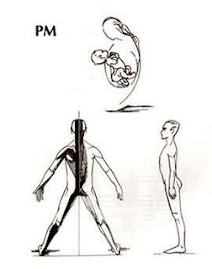

Dentro da concepção dialéctica do corpo, podemos ater um «corpo dialéctico» segundo uma espécie de materialismo dialéctico, que é um corpo entendido no encontro com um modelo epistemológico equivalente ao modelo que seria subentendido directamente pela teoria marxiana. Entende-se no «corpo dialéctico» deste modelo, um sistema complexo consumado de sistemas dimensionalmente mais pequenos, mas sempre relacional e funcionalmente aglutinados, um corpus inclusivo de uma dinâmica sempre complexa e em incessante reinvenção, não deixando, todavia, esta heuristicidade de se tecer nos termos de um determinismo materialista (que, para alguns autores, também é condição de um certo ‘idealismo’ hegeliano... o que resulta, a meu ver, da possível indefinição ou mera confusão de conceitos...) - mas não positivista -, que é, neste contexto, o capital de um agregado de condições/variáveis físicas e sistémicas preliminares em relação (sempre dinâmica) com as condições/variáveis de um meio exterior ‘vital’ (este a incluir não só o meio físico, mas igualmente as características psicossociais mais individuais e familiares e as características sistémicas mais sociopolíticas e histórico-culturais). Por se tecer numa óptica dinâmica, o profissional de saúde que pretende assumir um compromisso de genuína holisticidade deverá vivenciar a pessoa na sua totalidade, tanto na complexidade única e irrepetível da sua condição física, quanto na completude da relação desta condição com o tecido de uma psique - que com o corpo tem, como sabemos, uma relação monadística indecomponível - que se relaciona com o meio familiar e cultural, estes por si também funcionalisticamente confrontados com «meios» sistemicamente mais amplos e complexos.

Mas a condição dialéctica do corpo não deve exaurir-se somente nos termos do materialismo dialéctico, mas identicamente se deve revelar nos termos do paradigma pós-moderno, resultando daqui uma noção de corpo dialéctico pós-moderno, que assume, a meu ver, a complexidade já não tanto do corpo per si, mas mais a da “subjectividade” do próprio profissional que avalia e manipula o corpo, entendida esta última na óptica virtual de uma ciência pós-moderna que envolve a visão multi-paradigmática de «multi-realidades».

É e sempre foi possível, a meu ver, advogar, de certo modo, a tão malograda perspectiva cientificista/reducionista segundo a qual tanto o materialismo dialéctico quanto o idealismo dialéctico pós-moderno poderiam ser, em última instância, redutíveis fenomenologicamente a um mero somatório de elementos quase (mas não totalmente) infinitos, cuja diferença ontológica relativamente ao mecanicismo positivista seria o da mera (mor) quantidade e gravidade dos factores a relevar (mas sem existirem quaisquer forças relacionais “demiúrgicas” entre esses factores/elementos), com a dialéctica a transmutar-se em ciência «clássica» no momento preciso em que os instrumentos de observação, investigação e controle desta última se tornariam suficientemente sensíveis (permitindo, portanto, o controlo dos factores aparentemente caóticos de uma natureza cuja dinâmica complexa, outrora incontrolada, passaria agora a incluir o leque do previsível e até do humana e tecnologicamente dominável), mas isso seria negligenciar descabidamente tanto o poder do «conexionismo interno e dinâmico dos elementos»9 no materialismo dialéctico, o qual resulta de forças comparáveis às - metafísica e virtualmente perspectiváveis - forças demiúrgicas porque impossíveis de medir directamente e, portanto, controlar, quanto a potencialidade de um livre-arbítrio que certos princípios indeterministas e relativistas da ciência quântica vieram recentemente legitimar (apesar de o «libertarismo» manter, a meu ver, o seu potencial algo limitado no dealbar dos fenómenos humanos - até porque estes se processam nos termos espectrais de uma escala bastante maior que a sub-microscópica escala quântica -, o que, por outro lado, pode ser contraposto pela possibilidade de acometimento ad infinitum de factores e acontecimentos segundo um modelo de efeito-borboleta, acções voluntárias que o modelo cerebral de Roger Penrose - entre outros - autoriza no funcionamento à escala humana individual e que, pelo mesmo efeito-borboleta, facilmente pode ser transposto para a escala social e até cultural e histórica), autenticando uma capitular e bastante pertinente afirmação do modelo pós-moderno10, 11. [Em jeito de nota, lembremos sempre as relações que a metafísica, nomeadamente a dicotomia «determinismo versus livre-arbítrio», estabelece com a epistemologia, e até com a ciência política, com o determinismo a justificar politicamente o marxismo (pela determinação histórico-social envolvida na edificação dos diferendos sócio-culturais) e o livre-arbítrio a justificar politicamente o «liberalismo», apesar de também o livre-arbítrio ser conceptualmente necessário ao marxismo, no momento em que se pretende fundamentar a possibilidade de modificar ou agir sobre o peso dos determinantes sociais aparentemente inamovíveis].

Regressando ao paradigma pós-moderno, e não querendo propriamente rever os princípios alusivos ao «realismo ingénuo» que tanto a psicologia cognitiva quanto o existencialismo, o (pós)estruturalismo e a semiótica advogam ao importancionalizarem o papel da subjectividade (mental ou linguística) na interpretação (e, eventualmente, construção) da realidade “real” (pois tal temática transpõe obviamente os objectivos dimensionais deste texto), é certo que a visão de um corpo dialéctico é também a visão do terapeuta que concebe/constrói esse corpo no processamento do seu percepto (no momento da avaliação e/ou tratamento), este não estando unicamente relacionado com um constructo racional que poderia ser interpretado em termos de uma avaliação clínica objectiva corporizada pelos princípios da «ciência médica clássica», mas estando também intimamente conectada com uma rede de factores mais subjectivos - que incluem os factores emocionais dinamicamente conflituais - que influenciam o diagnóstico, a avaliação e até a selecção e evolução da terapêutica.

A subjectividade a que aludimos não pode, muito particularmente, deixar de ser concebida em termos de dois aspectos fundamentais: as relações profissionais de poder e a questão dos paradigmas de intervenção; pois, de facto, à semelhança do que acontece com a História e a Epistemologia da ciência, tanto o poder quanto os modelos de intervenção têm provavelmente mais influência no processo clínico do que uma suposta racionalidade científica objectiva. E a pretensão de que esta última faria diminuir o carácter de subjectividade e ambiguidade de uma medicina fortemente marcada pelo poder e os paradigmas de intervenção mais dogmática que, factualmente falando, marcaram o exercício da medicina ao longo de milénios, é pura ilusão, o que nos leva a pensar que a «mensagem pós-moderna» é de uma pertinência bastante mais “séria” e relevante do que aquilo que muitos lhe imputam.

A problemática do poder constitui uma constante na relação entre os profissionais de saúde, posta em relevo especialmente no contexto da equipe multidisciplinar hospitalar, e está presente também na relação que os profissionais estabelecem com o próprio doente e o seu corpo. O poder acusa certamente uma ambição estatutária e, muitas vezes, poderá expressar um combate contra uma insegurança (interna/psíquica/conflitual), que é a mesma que se espoleta no momento em que o próprio modelo de intervenção, tal como as capacidades que este põe em relevo, é colocado em evidência ou até adversado, seja pela problemática mais ou menos resiliente do doente, seja pela possível oponência conteudística relevada na visão de um outro profissional da área (ou área limítrofe).

Daí que a questão do poder seja inseparável da temática dos paradigmas de intervenção, com estes a subsistirem enquanto modelos epistémicos que concebem toda uma visão, tanto avaliativa quanto interventiva, de uma natureza patológica ou condição clínica, as quais podem ser «construídas mentalmente» pelo predomínio teorético do próprio paradigma intervencional. O poder, neste contexto, assume muitas vezes o aspecto de uma luta entre paradigmas (semelhante à evolução paradigmática em ciência tal como descrita pelo modelo epistemológico de Kuhn12), feitos ou não lóbis de carácter mais ou menos cínico (porque, demasiadas vezes, de mera natureza económico-financeira), com os citados modelos a serem capazes de, por vezes, enaltecerem um certo fundamentalismo paradigmático, o qual, sendo facilmente identificável por exemplo em certos terapeutas «dinâmicos», pode implicar a falta de realismo ou pragmatismo para com a situação clínica que se encontra e que pode ser designativa de uma ponderação aumentada para mais uma intervenção do que uma outra.

A temática dos paradigmas é de consideração primordial até porque o terapeuta mais meritório passa por ser, segundo este contexto, sobretudo, aquele que consegue identificar o modelo apropriado para a condição clínica presente num momento preciso (com a possibilidade de a fenomenologia dessa condição mudar num momento imediatamente seguinte, e, portanto, também mudar o paradigma intervencional implicado), o que envolve, a meu ver, a tal visão globalizada do corpo, com evicção de fundamentalismos (apesar de também compreender e subscrever o prosseguimento de uma filosofia de intervenção que possua uma certa ideologia compreensiva mais ou menos exigente e, que, portanto, assume um aspecto aparentemente hermético), visão essa que implica não tanto uma super-formação em métodos/técnicas e/ou modelos (a qual tende a ser defendida pela comunidade, com todas as vantagens que isto traz às “pouco inocentes” empresas de formação), mas sim uma visão super-dinâmica do corpo - de um substrato que é fenómeno em perpétua e constante mutabilidade -, sendo que esta implica a observação constante e avaliação permanente de um corpo que, ao invés de ser uma estrutura rígida, se concebe como uma estrutura dinâmica e dialéctica, inclusiva de sistemas, órgãos, músculos, ossos, compensações osteomusculares, entre outros, que estão em constante transfiguração (esta também dependente da nossa intervenção, do nosso toque, da nossa correcção, da nossa tentativa de controlo das compensações). Esta visão super-dinâmica implica, a meu ver, mais do que uma super-formação em diferentes métodos ou técnicas (procurada por muitos profissionais como estratégia de crescimento ‘profissional’, mas que, na prática, denuncia muitas vezes uma insegurança essencialmente mais íntima e psíquica/conflitual), uma capacidade de apreensão/compreensão integral do corpo do ‘outro’ (que pode chegar a ser “vivido” ao ponto de ser sentido como uma extensão do próprio corpo do terapeuta, os dois - o do ‘Eu’ e o do ‘Outro’ - a corresponderem-se numa proxémica relacional unificadora - não necessariamente centrípeta ou destrutivamente íntima - que pode ser interpretada de um modo mais materialista ou - menos atendido - de um modo que respeita aos signos próprios do demiurgo) que seja verdadeiramente dialéctica e hermenêutica, o que inclui a condição de efectuação e jogo de raciocínios (clínicos) permissivos de uma sempre contínua interpretação de um corpo que, como já dissemos, é metamorfose permanente.

Constituindo o corpo uma entidade com absoluta continuidade e dialéctica, não faz portanto grande sentido que certas especialidades médicas, assim como uma certa enfermagem e uma grande parte das terapias físicas e psicofísicas, se deixem conduzir por meio de raciocínios parcelares e limitativos e, muito menos, que levem a terapêuticas que são disposições rígidas, porque prescritas e codificadas por determinado agente clínico com autoridade e uma certa relação com a burocracia. Se o corpo é uma estrutura em constante mutação, em que a linha entre o normal e o patológico é pura abstracção e ilusão, e em que o jogo dos caracteres da condição é susceptível de ser constantemente reavaliado e reinterpretado, não é coerente que esse mesmo corpo permaneça enclausurado no mutismo de um diagnóstico fixo e preciso, e muito menos é coerente que uma intervenção se mantenha sob o desenho de uma terapêutica rígida, como se de um mero medicamento se tratasse.

A visão de um corpo dialéctico constitui, portanto, a quase infinita pluralidade de previsões, interpretações, raciocínios, hipóteses e conjecturas, com todas elas a afluírem continuamente durante a intervenção e manipulação do doente; intervenção que é sujeita à constante mudança, estando ela a servir a própria interpretação que um terapeuta mais ou menos fiel a um paradigma intervencional mais ou menos específico faz de um resultado avaliativo e/ou “diagnóstico”.

A indispensabilidade de um grande capital de flexibilidade “interna” por parte do profissional é grande, implicando esta uma formação de “base” fortemente teorética - globalizada e exigente, imprescindível à composição de um profissional do holos, cuja individualidade hermenêutica é considerada preferível à visão, muitas vezes vista como ideal, de uma equipe “multidisciplinar”, mesmo que de mote “interdisciplinar”, visão esta que acaba por acarrear quase sempre a divisão do conhecimento e do trabalho (‘divisão’ que não pode deixar de evocar as considerações marxistas relativas à necessidade de aumento de produção por parte do capitalista com a divisão dos meios de produção, esta acarretando quase sempre a alienação do proletário relativamente ao produto final e sintético do seu trabalho...) em “especialidades” e “especificidades” que, de tão analíticas se constituírem, fragmentam a totalidade fenoménica do objecto do conhecimento e intervenção -, apesar de ser sempre possível incluir um doente num grupo paradigmático específico; o perigo de a avaliação e a intervenção terapêuticas serem, de algum modo, «construídas» ou «modificadas» pelo conteúdo do paradigma propriamente dito, também ele capaz de transmutar radicalmente a percepção da condição analisada, é desmedido, até porque, é quase sempre o profissional exímio e com incomum singularidade reflexiva que tende a abraçar com maior probabilidade uma tradição paradigmática e/ou conceptual determinada - comummente com aparência de um certo hermetismo idiomático e até práxico -, levando esta, por vezes, à geração de uma certa incomplacência compreensiva e interventiva, exemplificada paradigmaticamente pela possibilidade de crença numa mudança estrutural corpórea que, de tão longa, radical e lenta se constituir, pode nunca chegar a ser verdadeiramente conquistada (e por esse mesmo facto, tende a ser desprezada e desacreditada pela generalidade da comunidade científica).

Se, na plena avocação da territorialidade da Psicologia/Psicoterapia, a psicanálise/psicodinâmica nos rememora a visão paradigmática mor dialéctica e também mais dogmática (muitas vezes acusada precisamente de ser pouco “científica”), no terreno da Fisioterapia, a Reeducação Postural constitui definitivamente a abordagem de cunho mais «dialéctico», com a crença por vezes exigente e impassível na capacidade do corpo para se modificar radicalmente na sua estrutura (sempre vista como «dinâmica»), jazendo aqui a evocação de uma rigidez teorética - não afecta propriamente a uma especificação ou especialização do conhecimento, até porque, no caso da Reeducação Postural, é-nos alvitrado um modelo que propõe uma revisão/”redução” e transfiguração da quase totalidade da Fisioterapia, nas suas diversas áreas de intervenção, acarretadora da própria mudança «revolucionária» de paradigma - que propende uma filosofia de exigência que acaba concludentemente por denegar certas “realidades” médicas mais pragmáticas e “científicas”, mas também por isso mesmo mais estultas (neste contexto, porque negligenciadoras das potencialidades “reais” de uma reeducação estrutural, e porque recalcitrantes na busca de dados com base numa tradição científica - edificada sobretudo a partir de estudos de carácter fortemente estatístico-probabilístico - que é limitada nas suas potencialidades epistemológicas e possibilidades metodológicas).

O corpo «dialéctico» é, em última análise, um substrato que não concede tréguas a uma construção do mundo que se revela artificial, porque pura abstracção nos seus “limites”, “absolutos” ou “fronteiras”, concepção esta que, apesar de poder facilitar pedagogicamente uma legítima capacidade de apreensão de conhecimentos que carecem de organização e categorização, implica a desnaturalização de uma entidade que é rica na sua globalidade e dimensionalidade paradigmática. Seja num sentido mais materialista, ou num sentido mais idealista, o corpo «dialéctico» constitui também um substrato do Marxismo, da teoria Socialista da política e sociedade, por ser visto na sua natureza puramente epistémica e verdadeira ontologia, com respeito à sua Verdade ôntica muito mais do que às necessidades de uma economia tecida de parâmetros tão-somente quantitativos. O «corpo dialéctico» é um Ente, um «fim em si» que deve ser visto e tratado com o perfeito respeito pela sua fenomenologia, e com total desprimor e desprezo pelas necessidades de um Sistema económico e pelas regras e epistemis que este mesmo Sistema perfilhou e modelou. O «corpo dialéctico» é o Ente que tentamos assumir na Verdade «real», com plena consciência pós-moderna de que esta é de todo inalcançável, uma entidade que não queremos que seja alienada da nossa ipseidade (Ricoeur), como se de um ‘produto’ se tratasse, um substrato que é a nossa própria identidade e que, assim se revendo, «somos» e não «temos» (Merleau-Ponty), um sustentáculo da vivência e até da reflexividade que, apesar de ser só aparentemente impermeável no relativo aos sistemas que o envolvem, se confunde apenas com a própria consciência e com a própria vida; um objecto não quantificável e que só pode, em última análise, ser estudado na sua individualidade ideográfica e hermenêutica; um fenómeno permanentemente heurístico que nasce e evolui continuamente, e que renova a sua própria linguagem e os outros códigos com que se confronta. Numa perspectiva semiótica, o corpo aproxima-se de todos os corpos, mas mesmo assim sem se perder na sua diferença, tal como aparentes diferentes métodos terapêuticos (no significante) também são designativos de uma aproximação semiológica no conteúdo das técnicas, mas, ainda assim, sempre se diferenciam numa qualquer intencionalidade nos signos dos paradigmas interpretativos. Sempre o velho cliché «Todos iguais, Todos diferentes», que, aparte uma utilização excessiva e popularucha e até algo irreflectida, encerra uma textura bem próxima da realidade que sempre pretendemos evidenciar.

Referências

1. Karl Popper, The poverty of historicism, Routledge & Kegan Paul, 1957, edição original de 1936.

2. Eduard Bernstein, Os pressupostos do socialismo e as tarefas da social-democracia, tradução portuguesa por Universidade Moderna, Publicações Dom Quixote, 1976, edição original de 1899.

3. Herbert Marcuse, Eros and civilization, 1955.

4. Luís Coelho, A cultura do corpo e a sociedade de consumo: emergência global das «indústrias culturais», Vértice Janeiro-Fevereiro 2009.

5. Luís Coelho, O anti-fitness ou o manifesto anti-desportivo. Introdução ao conceito de reeducação postural. Quinta do Conde: Contra-Margem, 2008.

6. Michel Foucault, Les mots et les choses, Édtions Gallimard, 1966.

7. Michel Foucault, Naissance de la clinique, Presses Universitaires de France, 1978, edição original de 1963.

8. Karl Popper, The open society and its enemies, Routledge & Kegan Paul, Ltd., 1945.

9. José Barata-Moura, Materialismo e subjectividade. Estudos em torno de Marx, Edições Avante, 1997.

10. Boaventura de Sousa Santos, Um discurso sobre as ciências, Edições Afrontamento, 1987.

11. Boaventura de Sousa Santos, Introdução a uma ciência pós-moderna, Edições Afrontamento, 1989.

12. Thomas Kuhn, The Structure of Scientific Revolution, University of Chicago Press, 1962.

(in 'Vértice' n.º 160, Setembro-Outubro 2011)

Falar sobre o «corpo» no prelúdio do século XXI parece quase risível, sobretudo porque, ulteriormente a séculos de consideração “leviana” enquanto “supérflua” e pecaminosa excrescência (sem considerar, com obviedade, certos costumes afectos mais provavelmente a estratos posicionados no topo da hierarquia social, que chegaram a atingir, em contextos histórico-culturais determinados - nomeadamente, por entre as aristocracias sodomitas pagã e barroca - um auge quase escatológico) - este «corpo» que parecia aspergir de uma perene condenação platónica/cristã revista no telúrico despeito de um substrato de impulsividade «subterrânea» de exíguo controle -, a temática «corpórea» voltou a assumir um lugar de importante realce, com a sociedade e até os meios mediáticos (sempre atraídos pelas matérias de sedução das “massas”, malgrado o efeito alienante das «indústrias culturais») a exararem a «retórica do corpo» nos termos - um tanto descabidos, um tanto excessivos - de uma função «terapêutica» - esta fortemente legitimada por uma psicanálise cujo discurso é ainda mormente estendido e reverenciado - que chega a desempenhar o papel de lenitivo psíquico e até de solução salvífica de «engenharia social utópica»1.

Simultaneamente negado e aplaudido, desconsiderado e venerado, são múltiplas as circunstâncias das «cenas da vida moderna» em que o corpo tanto se encobre de um constrangimento que ecoa o antigo platonismo fortalecido por um cristianismo fortemente preocupado com a afirmação da alma e das condições “estóicas” da sua elevação (que abrangiam, como sabemos, a negação dos prazeres carnais, estes com a possibilidade de conspurcar com o pecado a salvação eterna de um espírito, cuja «iluminação racional» implicava, à luz da filosofia platónica, a libertação do agrilhoamento corpóreo), como é aclamado como fonte de resolução de conflitos psicossociais, abstracção última de uma psicanálise que continua a valorizar a enlevação de um inconsciente cuja pulsionalidade edificante carece de uma desocultação face a uma matriz de estruturas sócio-culturais supergóicas que pretendem «conter» o ónus da animalidade, de uma impulsividade ainda socialmente malvista e enquistada. Os citados contextos da «cena moderna», que incluem os comportamentos sociais e os rituais étnicos - influenciados pelo peso das modas do vestuário e dos exercícios que visam a escultura do físico “totipotente” - facultam o duplo comportamento relativo ao corpo, assumindo esse modelo atitudinal dúbio quase o aspecto ilusório - abstracção muito comum - de uma linha evolutiva que se estende entre a impulsividade emocional supostamente «inferior» e a racionalidade consciente supostamente «superior», hierarquia que não passa de mero esquema simplificador do processo comunicacional, visto que, em termos reais, que tanto as neurociências quanto a mais codificada semiótica há muito vieram elucidar, emoção e razão perfazem-se num elo único e intrincado, feito do mesmo material corpóreo, o qual se assume, em última - estruturalística - análise, como entidade semiológica complexa posta radicalmente em relevo nas múltiplas tarefas “práxico-proxémicas” e ‘artes’ psico-corporais expressivas.

Aproveitando, de qualquer modo, o esquema simplificador que estabelece uma dicotomia «emoção versus razão», já anteriormente apresentado como mera alegoria, urge explicitar que existe uma relação entre esta e a teoria marxiana (e também as teorias pós-marxianas, como em Bernstein2 ou Herbert Marcuse3), figurada, de forma simplificadora, por uma emocionalidade a ser vista nos termos das práticas que aludem ao prazer - bem representadas pela indústria do wellness4, 5, ópio redutor da consciência social e das condições opressoras da vida moderna -, e também por uma racionalidade que é vista como pré-requisito da teoria marxiana, esta assumindo-se como científica nos termos singulares do «materialismo dialéctico»; relação que é complexificada pelo papel de uma psicanálise - e de várias terapias psico-corporais - que pretende simultaneamente enlevar o peso da pulsionalidade e elevar o papel da consciência, ambas consideradas como “positivas” nos termos da consciência social, se orientados mais no sentido da produção de uma consciencialização sociológica do que no sentido da alienação individualizante e «endo-egóica» que alguns psicanalistas entendem como condição da felicidade (necessariamente) individual (mas que, nos termos de uma consciência marxista, quase “rousseauniana”, dificilmente pode ser vista como condição de uma felicidade - e harmonia - do tecido social “comum”).

Assim sendo, e retendo mais uma vez o objecto dos tempos históricos (e também dos espíritos do tempo e das estruturas que epistemologicamente os reificam - as epistemis de Michel Foucault6, para citar a preferência pela visão «estruturalista»), é bem certo que um corpo que viria a ser valorizado moralmente de forma nem sempre temporal e ontologicamente uniforme, mas que manteria uma certa aura de «continuidade» epistémica e fenoménica (apesar de se ter sustentado quase sempre como independente do substrato mental, tradição dualista que tanto o racionalismo cartesiano quanto o racionalismo empirista influente do espírito «mecanicista» moderno viriam a consolidar enquanto condição ontológica de um corpus resumido a uma máquina inexpressiva), ver-se-ia transformar-se (no ponto de vista das epistemis foucaultianas), a partir dos finais do século XVIII, numa estrutura racionalmente segmentada, rigidamente categorizada e classificada7, por uma necessidade própria de uma cientificidade de mote «positivo» e mecanicista, que, de algum modo, poderia modificar até a própria condição «moral» do substrato corpóreo. Esta nova episteme veio reforçar, obviamente, o estatuto científico, no sentido clássico do termo, de uma medicina que até aí tinha preceituado um papel fortemente «dogmático» (no sentido acientífico e ‘não falsificável’ a que a concepção popperiana de «relativismo dogmático»8 alude), mas veio, também, marcar decisivamente o preâmbulo da relação um tanto ou quanto promíscua que, até ao presente, se viria a estabelecer entre a medicina dita «científica» e as necessidades produtivas de uma economia ‘capitalista’, que vê «trabalhadores» nos possíveis doentes, e também as necessidades políticas de um ‘liberalismo’ burguês, que aparece francamente relacionado com o ‘liberalismo’ económico, os dois - liberalismos político e económico - afirmados enquanto científicos no sentido «positivista» do termo, e com todos os últimos - ciência/medicina positivista, capitalismo e liberalismo - a terem uma relação simbiótica num mesmo tempo histórico, marcado consabidamente com o término do «Ancien Régime».

A nova medicina científica viria a formular-se em tais termos imperantes que inclusive as profissões médicas consideradas supletivas (desde as mais formais enfermagem e fisioterapia até às menos formais ‘medicinas não convencionais’) viriam a locupletar-se de toda uma criteriologia formalizada, endossada de «diagnósticos», classificações, «parâmetros» avaliativos de exame e «códigos» prescritivos de tratamento e “cura”, todo um manancial de estruturas rígidas, «absolutos» - que são mera abstracção ilusória - que desnaturalizam um corpo que é todo ele um «holos» impossível de ser fragmentado; classificações que as profissões de saúde «não médicas», advogando a holisticidade «bio-psico-social», assumem não possuir ou não valorizar, quando a realidade mostra que o paradigma das mesmas «classificações» é ainda dominante, não fosse o caso de a lógica científica «nomotética» permanecer ainda enquanto paradigma epistemológico reinante, visto pelas «maiorias» académicas como certo e inalienável, sinónimo único da Verdade ontológica das coisas (verdade que uma ciência dogmática tem ajudado a estruturar como inegável e inquestionável, até porque tende a ser vista como tal no decorrer de todo o processo de formação pedagógica - educação, “inducação” ou condicionamento (?)... - do actor social (formação que respeita a um processo “educativo” que continua, apesar de tudo, a servir os interesses do Sistema na sustentação dos futuros proletários)), e, portanto, sempre difícil de contradizer, pois que à contradição seria lançada a automática discursividade da “evidência” «óbvia» e «inegável» de uma ciência utilitarista, implacavelmente impregnada na sociedade burguesa que dela depende para o seu desenvolvimento tanto ideológico quanto industrial.

É certo que a pretensão de existir uma «diferença epistemológica» no ventre idiomático, e até pragmático, das profissões de saúde não médicas (principalmente do tipo das terapias físicas e psicofísicas), encobre uma necessidade ideológica (e também sociopolítica) de «autonomia», a qual é condição da formulação de um poder, também ele desiderato do capitalismo e de uma medicina que há muito se concebeu como profissão «elitista», porque intelectual, social e hierarquicamente mitificada, mas também é certo que a necessidade de desalienação perante (e de) uma sociedade em que o modelo «moderno» parece tudo e todos iludir obriga à urgência de uma ética implicativa da reformulação epistemológica dos tempos e das profissões.

Essa reformulação tem sido mormente tecida por uma linha inalienável de pensadores - muitos deles malvistos por uma filosofia urdida de um racionalismo cientificista assaz sobrevalorizado -, filósofos que estavam idiomaticamente adiantados relativamente ao paradigma de pensamento sociopolítico do seu tempo. Assim sendo, paralelamente ao surgimento de um positivismo científico de implantação social autocrática - ao ponto de ter influenciado o surgimento tanto da Sociologia quanto da Psicologia «científicas» - surgiu, no mesmo tempo histórico, a filosofia dialéctica de Hegel que, aparte outras importantes (e precedentes) filosofias idealistas, viria a marcar o primórdio relevante do conceber de uma atitude «pós-moderna» (para usar um termo só recentemente criado e cunhado) de contrastação de um modelo epistemológico «positivo» que reduzia a «dinâmica» do homem e da sociedade a um mero somatório de elementos mais simples (algo que presentemente se convencionou denominar de «reducionismo»).

Não sendo despicienda a mor resistência de uma impregnada cultura da cientificidade «clássica/positivista» que se arroga constituir a Verdade real das coisas, e não sendo igualmente de ignorar a relação íntima que o idealismo possui com um certa pretensão racionalista ‘materialista’ (passe-se a ambiguidade e inumerável rede de sentidos associados aos vários termos em análise, sobretudo os próprios conceitos de «racionalismo», «materialismo» e «idealismo»), a dialéctica, na sua valorização das ‘forças’ de «conexão interna»9 que edificam a dinâmica sistémica dos fenómenos de mote humano, não poderia deixar de influenciar, já muito recentemente, uma visão do corpo que transpõe a perspectiva redutora de um substrato biomecânico, «corpus» fisiológico cujo funcionamento é o mero corolário do somatório - obviamente intrincado - de um conjunto de órgãos e sistemas que, embora interligados, podem ser estudados isoladamente.

Dentro da concepção dialéctica do corpo, podemos ater um «corpo dialéctico» segundo uma espécie de materialismo dialéctico, que é um corpo entendido no encontro com um modelo epistemológico equivalente ao modelo que seria subentendido directamente pela teoria marxiana. Entende-se no «corpo dialéctico» deste modelo, um sistema complexo consumado de sistemas dimensionalmente mais pequenos, mas sempre relacional e funcionalmente aglutinados, um corpus inclusivo de uma dinâmica sempre complexa e em incessante reinvenção, não deixando, todavia, esta heuristicidade de se tecer nos termos de um determinismo materialista (que, para alguns autores, também é condição de um certo ‘idealismo’ hegeliano... o que resulta, a meu ver, da possível indefinição ou mera confusão de conceitos...) - mas não positivista -, que é, neste contexto, o capital de um agregado de condições/variáveis físicas e sistémicas preliminares em relação (sempre dinâmica) com as condições/variáveis de um meio exterior ‘vital’ (este a incluir não só o meio físico, mas igualmente as características psicossociais mais individuais e familiares e as características sistémicas mais sociopolíticas e histórico-culturais). Por se tecer numa óptica dinâmica, o profissional de saúde que pretende assumir um compromisso de genuína holisticidade deverá vivenciar a pessoa na sua totalidade, tanto na complexidade única e irrepetível da sua condição física, quanto na completude da relação desta condição com o tecido de uma psique - que com o corpo tem, como sabemos, uma relação monadística indecomponível - que se relaciona com o meio familiar e cultural, estes por si também funcionalisticamente confrontados com «meios» sistemicamente mais amplos e complexos.

Mas a condição dialéctica do corpo não deve exaurir-se somente nos termos do materialismo dialéctico, mas identicamente se deve revelar nos termos do paradigma pós-moderno, resultando daqui uma noção de corpo dialéctico pós-moderno, que assume, a meu ver, a complexidade já não tanto do corpo per si, mas mais a da “subjectividade” do próprio profissional que avalia e manipula o corpo, entendida esta última na óptica virtual de uma ciência pós-moderna que envolve a visão multi-paradigmática de «multi-realidades».

É e sempre foi possível, a meu ver, advogar, de certo modo, a tão malograda perspectiva cientificista/reducionista segundo a qual tanto o materialismo dialéctico quanto o idealismo dialéctico pós-moderno poderiam ser, em última instância, redutíveis fenomenologicamente a um mero somatório de elementos quase (mas não totalmente) infinitos, cuja diferença ontológica relativamente ao mecanicismo positivista seria o da mera (mor) quantidade e gravidade dos factores a relevar (mas sem existirem quaisquer forças relacionais “demiúrgicas” entre esses factores/elementos), com a dialéctica a transmutar-se em ciência «clássica» no momento preciso em que os instrumentos de observação, investigação e controle desta última se tornariam suficientemente sensíveis (permitindo, portanto, o controlo dos factores aparentemente caóticos de uma natureza cuja dinâmica complexa, outrora incontrolada, passaria agora a incluir o leque do previsível e até do humana e tecnologicamente dominável), mas isso seria negligenciar descabidamente tanto o poder do «conexionismo interno e dinâmico dos elementos»9 no materialismo dialéctico, o qual resulta de forças comparáveis às - metafísica e virtualmente perspectiváveis - forças demiúrgicas porque impossíveis de medir directamente e, portanto, controlar, quanto a potencialidade de um livre-arbítrio que certos princípios indeterministas e relativistas da ciência quântica vieram recentemente legitimar (apesar de o «libertarismo» manter, a meu ver, o seu potencial algo limitado no dealbar dos fenómenos humanos - até porque estes se processam nos termos espectrais de uma escala bastante maior que a sub-microscópica escala quântica -, o que, por outro lado, pode ser contraposto pela possibilidade de acometimento ad infinitum de factores e acontecimentos segundo um modelo de efeito-borboleta, acções voluntárias que o modelo cerebral de Roger Penrose - entre outros - autoriza no funcionamento à escala humana individual e que, pelo mesmo efeito-borboleta, facilmente pode ser transposto para a escala social e até cultural e histórica), autenticando uma capitular e bastante pertinente afirmação do modelo pós-moderno10, 11. [Em jeito de nota, lembremos sempre as relações que a metafísica, nomeadamente a dicotomia «determinismo versus livre-arbítrio», estabelece com a epistemologia, e até com a ciência política, com o determinismo a justificar politicamente o marxismo (pela determinação histórico-social envolvida na edificação dos diferendos sócio-culturais) e o livre-arbítrio a justificar politicamente o «liberalismo», apesar de também o livre-arbítrio ser conceptualmente necessário ao marxismo, no momento em que se pretende fundamentar a possibilidade de modificar ou agir sobre o peso dos determinantes sociais aparentemente inamovíveis].

Regressando ao paradigma pós-moderno, e não querendo propriamente rever os princípios alusivos ao «realismo ingénuo» que tanto a psicologia cognitiva quanto o existencialismo, o (pós)estruturalismo e a semiótica advogam ao importancionalizarem o papel da subjectividade (mental ou linguística) na interpretação (e, eventualmente, construção) da realidade “real” (pois tal temática transpõe obviamente os objectivos dimensionais deste texto), é certo que a visão de um corpo dialéctico é também a visão do terapeuta que concebe/constrói esse corpo no processamento do seu percepto (no momento da avaliação e/ou tratamento), este não estando unicamente relacionado com um constructo racional que poderia ser interpretado em termos de uma avaliação clínica objectiva corporizada pelos princípios da «ciência médica clássica», mas estando também intimamente conectada com uma rede de factores mais subjectivos - que incluem os factores emocionais dinamicamente conflituais - que influenciam o diagnóstico, a avaliação e até a selecção e evolução da terapêutica.

A subjectividade a que aludimos não pode, muito particularmente, deixar de ser concebida em termos de dois aspectos fundamentais: as relações profissionais de poder e a questão dos paradigmas de intervenção; pois, de facto, à semelhança do que acontece com a História e a Epistemologia da ciência, tanto o poder quanto os modelos de intervenção têm provavelmente mais influência no processo clínico do que uma suposta racionalidade científica objectiva. E a pretensão de que esta última faria diminuir o carácter de subjectividade e ambiguidade de uma medicina fortemente marcada pelo poder e os paradigmas de intervenção mais dogmática que, factualmente falando, marcaram o exercício da medicina ao longo de milénios, é pura ilusão, o que nos leva a pensar que a «mensagem pós-moderna» é de uma pertinência bastante mais “séria” e relevante do que aquilo que muitos lhe imputam.

A problemática do poder constitui uma constante na relação entre os profissionais de saúde, posta em relevo especialmente no contexto da equipe multidisciplinar hospitalar, e está presente também na relação que os profissionais estabelecem com o próprio doente e o seu corpo. O poder acusa certamente uma ambição estatutária e, muitas vezes, poderá expressar um combate contra uma insegurança (interna/psíquica/conflitual), que é a mesma que se espoleta no momento em que o próprio modelo de intervenção, tal como as capacidades que este põe em relevo, é colocado em evidência ou até adversado, seja pela problemática mais ou menos resiliente do doente, seja pela possível oponência conteudística relevada na visão de um outro profissional da área (ou área limítrofe).

Daí que a questão do poder seja inseparável da temática dos paradigmas de intervenção, com estes a subsistirem enquanto modelos epistémicos que concebem toda uma visão, tanto avaliativa quanto interventiva, de uma natureza patológica ou condição clínica, as quais podem ser «construídas mentalmente» pelo predomínio teorético do próprio paradigma intervencional. O poder, neste contexto, assume muitas vezes o aspecto de uma luta entre paradigmas (semelhante à evolução paradigmática em ciência tal como descrita pelo modelo epistemológico de Kuhn12), feitos ou não lóbis de carácter mais ou menos cínico (porque, demasiadas vezes, de mera natureza económico-financeira), com os citados modelos a serem capazes de, por vezes, enaltecerem um certo fundamentalismo paradigmático, o qual, sendo facilmente identificável por exemplo em certos terapeutas «dinâmicos», pode implicar a falta de realismo ou pragmatismo para com a situação clínica que se encontra e que pode ser designativa de uma ponderação aumentada para mais uma intervenção do que uma outra.

A temática dos paradigmas é de consideração primordial até porque o terapeuta mais meritório passa por ser, segundo este contexto, sobretudo, aquele que consegue identificar o modelo apropriado para a condição clínica presente num momento preciso (com a possibilidade de a fenomenologia dessa condição mudar num momento imediatamente seguinte, e, portanto, também mudar o paradigma intervencional implicado), o que envolve, a meu ver, a tal visão globalizada do corpo, com evicção de fundamentalismos (apesar de também compreender e subscrever o prosseguimento de uma filosofia de intervenção que possua uma certa ideologia compreensiva mais ou menos exigente e, que, portanto, assume um aspecto aparentemente hermético), visão essa que implica não tanto uma super-formação em métodos/técnicas e/ou modelos (a qual tende a ser defendida pela comunidade, com todas as vantagens que isto traz às “pouco inocentes” empresas de formação), mas sim uma visão super-dinâmica do corpo - de um substrato que é fenómeno em perpétua e constante mutabilidade -, sendo que esta implica a observação constante e avaliação permanente de um corpo que, ao invés de ser uma estrutura rígida, se concebe como uma estrutura dinâmica e dialéctica, inclusiva de sistemas, órgãos, músculos, ossos, compensações osteomusculares, entre outros, que estão em constante transfiguração (esta também dependente da nossa intervenção, do nosso toque, da nossa correcção, da nossa tentativa de controlo das compensações). Esta visão super-dinâmica implica, a meu ver, mais do que uma super-formação em diferentes métodos ou técnicas (procurada por muitos profissionais como estratégia de crescimento ‘profissional’, mas que, na prática, denuncia muitas vezes uma insegurança essencialmente mais íntima e psíquica/conflitual), uma capacidade de apreensão/compreensão integral do corpo do ‘outro’ (que pode chegar a ser “vivido” ao ponto de ser sentido como uma extensão do próprio corpo do terapeuta, os dois - o do ‘Eu’ e o do ‘Outro’ - a corresponderem-se numa proxémica relacional unificadora - não necessariamente centrípeta ou destrutivamente íntima - que pode ser interpretada de um modo mais materialista ou - menos atendido - de um modo que respeita aos signos próprios do demiurgo) que seja verdadeiramente dialéctica e hermenêutica, o que inclui a condição de efectuação e jogo de raciocínios (clínicos) permissivos de uma sempre contínua interpretação de um corpo que, como já dissemos, é metamorfose permanente.

Constituindo o corpo uma entidade com absoluta continuidade e dialéctica, não faz portanto grande sentido que certas especialidades médicas, assim como uma certa enfermagem e uma grande parte das terapias físicas e psicofísicas, se deixem conduzir por meio de raciocínios parcelares e limitativos e, muito menos, que levem a terapêuticas que são disposições rígidas, porque prescritas e codificadas por determinado agente clínico com autoridade e uma certa relação com a burocracia. Se o corpo é uma estrutura em constante mutação, em que a linha entre o normal e o patológico é pura abstracção e ilusão, e em que o jogo dos caracteres da condição é susceptível de ser constantemente reavaliado e reinterpretado, não é coerente que esse mesmo corpo permaneça enclausurado no mutismo de um diagnóstico fixo e preciso, e muito menos é coerente que uma intervenção se mantenha sob o desenho de uma terapêutica rígida, como se de um mero medicamento se tratasse.

A visão de um corpo dialéctico constitui, portanto, a quase infinita pluralidade de previsões, interpretações, raciocínios, hipóteses e conjecturas, com todas elas a afluírem continuamente durante a intervenção e manipulação do doente; intervenção que é sujeita à constante mudança, estando ela a servir a própria interpretação que um terapeuta mais ou menos fiel a um paradigma intervencional mais ou menos específico faz de um resultado avaliativo e/ou “diagnóstico”.

A indispensabilidade de um grande capital de flexibilidade “interna” por parte do profissional é grande, implicando esta uma formação de “base” fortemente teorética - globalizada e exigente, imprescindível à composição de um profissional do holos, cuja individualidade hermenêutica é considerada preferível à visão, muitas vezes vista como ideal, de uma equipe “multidisciplinar”, mesmo que de mote “interdisciplinar”, visão esta que acaba por acarrear quase sempre a divisão do conhecimento e do trabalho (‘divisão’ que não pode deixar de evocar as considerações marxistas relativas à necessidade de aumento de produção por parte do capitalista com a divisão dos meios de produção, esta acarretando quase sempre a alienação do proletário relativamente ao produto final e sintético do seu trabalho...) em “especialidades” e “especificidades” que, de tão analíticas se constituírem, fragmentam a totalidade fenoménica do objecto do conhecimento e intervenção -, apesar de ser sempre possível incluir um doente num grupo paradigmático específico; o perigo de a avaliação e a intervenção terapêuticas serem, de algum modo, «construídas» ou «modificadas» pelo conteúdo do paradigma propriamente dito, também ele capaz de transmutar radicalmente a percepção da condição analisada, é desmedido, até porque, é quase sempre o profissional exímio e com incomum singularidade reflexiva que tende a abraçar com maior probabilidade uma tradição paradigmática e/ou conceptual determinada - comummente com aparência de um certo hermetismo idiomático e até práxico -, levando esta, por vezes, à geração de uma certa incomplacência compreensiva e interventiva, exemplificada paradigmaticamente pela possibilidade de crença numa mudança estrutural corpórea que, de tão longa, radical e lenta se constituir, pode nunca chegar a ser verdadeiramente conquistada (e por esse mesmo facto, tende a ser desprezada e desacreditada pela generalidade da comunidade científica).

Se, na plena avocação da territorialidade da Psicologia/Psicoterapia, a psicanálise/psicodinâmica nos rememora a visão paradigmática mor dialéctica e também mais dogmática (muitas vezes acusada precisamente de ser pouco “científica”), no terreno da Fisioterapia, a Reeducação Postural constitui definitivamente a abordagem de cunho mais «dialéctico», com a crença por vezes exigente e impassível na capacidade do corpo para se modificar radicalmente na sua estrutura (sempre vista como «dinâmica»), jazendo aqui a evocação de uma rigidez teorética - não afecta propriamente a uma especificação ou especialização do conhecimento, até porque, no caso da Reeducação Postural, é-nos alvitrado um modelo que propõe uma revisão/”redução” e transfiguração da quase totalidade da Fisioterapia, nas suas diversas áreas de intervenção, acarretadora da própria mudança «revolucionária» de paradigma - que propende uma filosofia de exigência que acaba concludentemente por denegar certas “realidades” médicas mais pragmáticas e “científicas”, mas também por isso mesmo mais estultas (neste contexto, porque negligenciadoras das potencialidades “reais” de uma reeducação estrutural, e porque recalcitrantes na busca de dados com base numa tradição científica - edificada sobretudo a partir de estudos de carácter fortemente estatístico-probabilístico - que é limitada nas suas potencialidades epistemológicas e possibilidades metodológicas).

O corpo «dialéctico» é, em última análise, um substrato que não concede tréguas a uma construção do mundo que se revela artificial, porque pura abstracção nos seus “limites”, “absolutos” ou “fronteiras”, concepção esta que, apesar de poder facilitar pedagogicamente uma legítima capacidade de apreensão de conhecimentos que carecem de organização e categorização, implica a desnaturalização de uma entidade que é rica na sua globalidade e dimensionalidade paradigmática. Seja num sentido mais materialista, ou num sentido mais idealista, o corpo «dialéctico» constitui também um substrato do Marxismo, da teoria Socialista da política e sociedade, por ser visto na sua natureza puramente epistémica e verdadeira ontologia, com respeito à sua Verdade ôntica muito mais do que às necessidades de uma economia tecida de parâmetros tão-somente quantitativos. O «corpo dialéctico» é um Ente, um «fim em si» que deve ser visto e tratado com o perfeito respeito pela sua fenomenologia, e com total desprimor e desprezo pelas necessidades de um Sistema económico e pelas regras e epistemis que este mesmo Sistema perfilhou e modelou. O «corpo dialéctico» é o Ente que tentamos assumir na Verdade «real», com plena consciência pós-moderna de que esta é de todo inalcançável, uma entidade que não queremos que seja alienada da nossa ipseidade (Ricoeur), como se de um ‘produto’ se tratasse, um substrato que é a nossa própria identidade e que, assim se revendo, «somos» e não «temos» (Merleau-Ponty), um sustentáculo da vivência e até da reflexividade que, apesar de ser só aparentemente impermeável no relativo aos sistemas que o envolvem, se confunde apenas com a própria consciência e com a própria vida; um objecto não quantificável e que só pode, em última análise, ser estudado na sua individualidade ideográfica e hermenêutica; um fenómeno permanentemente heurístico que nasce e evolui continuamente, e que renova a sua própria linguagem e os outros códigos com que se confronta. Numa perspectiva semiótica, o corpo aproxima-se de todos os corpos, mas mesmo assim sem se perder na sua diferença, tal como aparentes diferentes métodos terapêuticos (no significante) também são designativos de uma aproximação semiológica no conteúdo das técnicas, mas, ainda assim, sempre se diferenciam numa qualquer intencionalidade nos signos dos paradigmas interpretativos. Sempre o velho cliché «Todos iguais, Todos diferentes», que, aparte uma utilização excessiva e popularucha e até algo irreflectida, encerra uma textura bem próxima da realidade que sempre pretendemos evidenciar.

Referências

1. Karl Popper, The poverty of historicism, Routledge & Kegan Paul, 1957, edição original de 1936.

2. Eduard Bernstein, Os pressupostos do socialismo e as tarefas da social-democracia, tradução portuguesa por Universidade Moderna, Publicações Dom Quixote, 1976, edição original de 1899.

3. Herbert Marcuse, Eros and civilization, 1955.

4. Luís Coelho, A cultura do corpo e a sociedade de consumo: emergência global das «indústrias culturais», Vértice Janeiro-Fevereiro 2009.

5. Luís Coelho, O anti-fitness ou o manifesto anti-desportivo. Introdução ao conceito de reeducação postural. Quinta do Conde: Contra-Margem, 2008.

6. Michel Foucault, Les mots et les choses, Édtions Gallimard, 1966.

7. Michel Foucault, Naissance de la clinique, Presses Universitaires de France, 1978, edição original de 1963.

8. Karl Popper, The open society and its enemies, Routledge & Kegan Paul, Ltd., 1945.

9. José Barata-Moura, Materialismo e subjectividade. Estudos em torno de Marx, Edições Avante, 1997.

10. Boaventura de Sousa Santos, Um discurso sobre as ciências, Edições Afrontamento, 1987.

11. Boaventura de Sousa Santos, Introdução a uma ciência pós-moderna, Edições Afrontamento, 1989.

12. Thomas Kuhn, The Structure of Scientific Revolution, University of Chicago Press, 1962.

(in 'Vértice' n.º 160, Setembro-Outubro 2011)

.jpg)

Sem comentários:

Enviar um comentário