O desígnio das

matemáticas sagradas e do número pitagórico não pode deixar de residir na sua

componente demiúrgica, atestada daquela sagacidade logóica que os antigos

panteístas e os atuais esotéricos atribuem aos devas, que os cristãos literalistas e atuais exotéricos atribuem

aos demónios e que os materialistas reduzem à lógica, à linguagem e aos

sistemas analíticos. A tentação de representar o Universo por meio de uma

sonoridade matemática, que patenteie a Ordem Universal mediante a sua

dimensionalidade mágica e criativamente imaginativa, é provavelmente tão grande

quanto o desafio científico que o materialista tem de circunscrever

matematicamente a Ordem cósmica a um conjunto de leis que pretendem traduzir as

instruções que veiculam o funcionamento do Todo, ou daquela parte do Todo que

podemos conceber como estável. Mas se a primeira tentação se perfaz de uma

certa magicidade, quiçá superstição própria de iludidos sonhadores, a segunda

constitui o retrato do mundo “aceitável”, daquele que a modernidade acalenta na

sua “normalidade” um tanto baudelairianamente inebriante. Assim sendo, talvez

prefira iniciar o caminho que proponho pela via da Testemunha, perfeito de um

tipo de embriagação vertical com início num pináculo assaz inseguro de

transcendência.

E já que apelamos ao veículo da Transcendência, e associando-lhe a noção de números mágicos de Pitágoras, é forçoso iniciar a viagem pela inevitabilidade da Trindade, desse ternário que tudo ladeia, premeia e enforma. Pois que o número “três” constitui, de facto, a fórmula logóica fundacional do Cosmos – na sua dupla essência de Uno e Diverso, Inteligível e Sensível, Espiritual e Material – pois que tanto traduz a Trindade Divina de Pai, Filho e Espírito Santo (que corresponde, como sabemos, à Trindade Âtman, Budhi e Manas do Sanãtana Dharma, o Hinduísmo primitivo, e também da Teosofia blavatskiana), como corresponde ao número das idades do devir da materialidade humana. O número “três” a parecer “fazer sentido” na dupla dimensão do Eterno Estrutural – considerado como a única realidade verdadeira pelos espiritualistas – e do Efémero Devir – considerado pelos mesmos espiritualistas como ilusão, quimera a pressupor a necessidade de um processo evolutivo de desvelamento desencarnador.

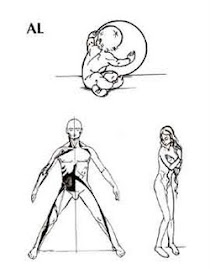

No plano deste citado Devir, constituído por um processo inalienavelmente dialético a contrapor dinamicamente os dois pólos de uma dualidade Expansão vs. Retração (à semelhança do que aparece figurado na árvore sefirótica da Cabala judaica), o “três” denuncia o número de idades do homem, a referir:

1ª Idade: a infância – o tempo em que o homem/Homem depende, de forma mais premente, dos pais/Deuses, com estes a constituírem o conjunto das leis prescritivas do funcionamento do mundo e dos códigos explicativos da realidade. Para o homem, é, em termos piagetianos, um período de operações psicomotoras e concretas, em que a Imaginação e o Simbólico aparecem ainda fortemente entrosados numa realidade percebida como literal. Já para o Homem, caracteriza-se por uma fase de forte crença nas estruturas do Sagrado, premiada pela compreensão muitas vezes carnalizada do mito, com este a ser vivenciado por meio de ritos que podem atingir o zénite sacrificial. Em certas culturas, e mais uma vez à semelhança da criança, o Homem pode vir a enaltecer o questionamento – essa mítica idade dos porquês – com consequências igualmente do foro do Sagrado, mas vividas no contexto de uma profundidade que não remete necessariamente para uma concretude idólatra e até destruidoramente dogmática (se bem que o mito pode, de qualquer modo, fazer-se notar por ritos que não são de menor importância do que aqueles que caracterizam as religiões exotéricas).

2ª Idade: a adolescência/idade adulta – o tempo de desdeificação, desmitificação, desmistificação, seguido do abraçar de uma concretização materialista, quase sempre de um tipo de cientificidade positivista, capaz de ser representada pela abstração da linguagem matemática. Para o homem, é, piagetianamente falando, um período fértil de abstração, e freudianamente nos referindo, um período de diferenciação heterossexual; os pais deixam de ser concebidos como deuses, perdem autoridade perante o jugo de uma autonomização que se faz pela via da materialidade científica, terreno aliás fértil para o exercício de um contra-moralismo, porque, sendo profano e não possuindo, à partida, cor ético-moral (porque o paradigma da Performatividade que veicula o exercício da investigação é isento de intenção teleológica ou de construção metafísica), satisfaz os novos códigos de desconstrução secular. Para o Homem, é indubitavelmente a fase em que vivemos atualmente, essencialmente laica e dessacralizada, com a ciência de mote positivo a conceber-se ainda como paradigma dominante, sem orientação ética, numa relação de plena simbiose com o capitalismo e a Técnica, e metafisicamente de domínio essencialmente determinista. É, de facto, a fase do desenvolvimento em que o paradigma laplaciano de renúncia aos Deuses é tomado à letra, com a fé a ser substituída por um tipo de racionalidade científica, platonicamente “Dianóica”, se bem que a emancipação do Divino é explicado menos pela prescrição de um (novo) Logos científico-materialista (que, de resto, não implicaria o desaparecimento do Divino) do que pela criação de um novo tipo de embriagação “salvadora” ou, no mínimo, com poder de distratibilidade egomaníaca (e daí a conotação marxista da religião e do Capital com o ópio).

3ª Idade: a maturidade – o tempo da desconstrução das certezas científicas, a verdadeira Pós-modernidade de reacção à fase anterior (moderna) e de possível reassunção da Espiritualidade. Para o homem, é o tempo da perda derradeira das ilusões científicas, o período de aceitação de uma incerteza permanente, reificada pelo estiolar de todas as garantias, se bem que não tenha esta fase de ser conotada com um qualquer tipo de fragilização, mas antes com a verdadeira e cabal Sabedoria. Para o Homem, a fase Pós-moderna, preludiada por certos pré-requisitos epistemológicos relativos sobretudo à ingenuidade do Realismo e à importancionalização da subjetividade e da intencionalidade, dá ênfase ao indeterminismo, seja de um tipo absoluto (correspondente, portanto, ao livre-arbítrio), seja de um tipo virtual (correspondente à mera incapacidade de determinação), paralelo à aceitação de um conjunto avultado de hipóteses argumentativas, num número eventualmente infinito, ou, no mínimo, indeterminado.

No ponto de vista do estruturalismo de Foucault, a primeira idade trata de uma arqueologia do saber, pois que a essência do Sagrado ancora sempre no intemporal, e somente com a idade moderna – correspondente ao início da modernidade liberal – se põe a História humana em verdadeira e perfídica marcha. O que, em última análise, aproxima a Sacralidade dos homens da intemporalidade do absoluto Divino… Passe-se a lógica das analogias!…

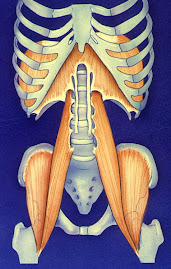

A coerência analógica é o ponto de partida fulcral para o termo a que pretendo chegar, pois, assim como existe um paralelismo entre o pequeno homem e o grande Homem – semelhante, não necessariamente correspondente, ao da ontogénese com o da filogénese – existe, igualmente, um paralelismo entre a realidade microcósmica (entendida como humana) e a realidade macrocósmica (entendida como divina), o teísta “assim na terra como no céu”, entendido precocemente pelo Hermetismo de “O que está em cima é como o que está em baixo, e o que está em baixo é como o que está em cima” (Lei da Correspondência).

Penso que tanto o paradigma espiritualista como o paradigma materialista concordam que a analogia microscópico – macroscópico é derradeiramente real. Aquilo em que se diferenciam é na ordem de importância ou dependência dessa mesma sequência analógica: o modelo espiritualista coloca as origens no eterno, no céu etéreo ou no interior objetivo, e entende a materialidade como o resultado – desejado ou indesejado – de uma “queda” na substância, sendo que a vida material humana somente reproduz turvamente a imagem das Essências; o modelo materialista coloca a base explicativa de todas as realidades na sua matriz corpuscular, entendendo a realidade espiritual como mero exercício imaginativo, em que a essência do Divino é construída pelo e à imagem do H/homem. Trata-se, portanto, de saber se é o Superior/Deuses que constrói o Inferior/H/homem à sua imagem ou se é o Inferior/H/homem que constrói o Superior/Deuses à sua imagem.

Um dos argumentos fundamentais dos Espiritualistas para justificar as origens na base do deífico ou do demiúrgico (Superior > Inferior) consta da grande semelhança arquetípica, no sentido dos construtos mítico, divino e ritualístico, existente entre as diferentes religiões, sobretudo entre aquelas que, pela grande distância e separatividade geográfica, não poderiam ter sido culturalmente “miscigenadas”. Assim o facto de existirem certas semelhanças entre religiões de continentes diferentes poderia ser explicado pela essência da revelação divina ou, no mínimo, da revelação demiúrgica (no plano teosófico, o demiurgo pode ser entendido, de algum modo, como a sucessão de entidades ou raças anteriores à raça humana). Neste contexto, o mito, que na Era cristã é entendido sobretudo como mera alegoria, poderia consubstanciar uma realidade literal.

Ora, não pode o materialista deixar de ver nesta construção uma semelhança com o literalismo propugnado pelo (mais ingénuo) Cristianismo exotérico, o erro de se interpretar em termos divinos a matéria do Inconsciente Coletivo, a qual poderá ser explicada integralmente pela via da substancialidade material. Para o materialista, o simples facto de os diferentes homens de geografias muito distantes entre si possuírem corpos basilarmente iguais (porque são da mesma espécie, mesmo que de raças diferentes) justifica a construção de estruturas arquetípicas semelhantes, pois que cérebros semelhantes (com estruturas psicanalíticas e neuropsicológicas comparáveis) e relações semelháveis desses corpos/cérebros com o meio justificariam a efetuação de (também) semelhantes processos de projeção psicológica, com estes a constituírem a projeção da realidade psicanalítica (que inclui, como sabemos, um conjunto muito avultado de processos meta-narrativos, como os sonhos e restantes realidades simbólicas) ou das capacidades neuropsicológicas (que, na verdade, têm muito de Universal) na realidade do meio, da cultura e da sociedade (com todos estes, claro, a influenciarem-se reciprocamente, e a evoluírem muitas vezes de formas bastante diversificadas, com o meio geográfico e até as condições meteorológicas e geológicas a contribuírem para certas divergências culturais e, portanto, religiosas). O inconsciente cognitivo passaria, segundo esta perspetiva, a conceber-se como consciência coletiva, e o mito passaria a ser herdado por um processo cultural de difusão oral.

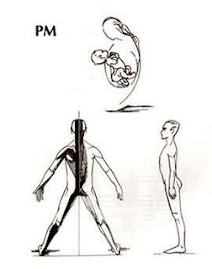

Ainda segundo a perspetiva materialista, e querendo, de algum modo, reduzi-la ainda mais (pois que, para muitos, o que se apresenta já enforma de um valente reducionismo), poderíamos dizer que o Inconsciente coletivo poderia ter sido iniciado no inconsciente individual, tornado coletivo (e aqui já seria consciente) por um mecanismo de difusão cultural provavelmente associado a certas formas de liderança ou de prolixidade personalística. E é precisamente neste ponto em que nos deparamos mais uma vez com a perspetiva cíclica das três idades humanas, que tanto podem ser do pequeno homem, como do grande Homem, com a potencialidade de se poder estender num conjunto de ciclos repetidos incessantemente na História do grande Homem, ao ponto de se poder conceber como estrutura arquetípica, muito provavelmente “alegorizada” por um mito. E será preciso referir o importante mito respeitante ao enigma da esfinge, podendo a sua resolução ser entendida tanto como as três idades do Homem como as três idades ou estados de vida por que passaria o próprio Édipo (a maturidade de Édipo não surge precisamente depois de, após o choque de uma abrupta consciencialização, vazar os olhos e passar a andar com a bengala?)?

Assim sendo, a construção mítico-religiosa passaria sobretudo por um processo de generalização ao coletivo e alegorização ao etéreo (que mais não faz do que glorificar ainda mais o efeito de coletividade e de potenciar o conjunto das suas possibilidades determinísticas e, portanto, deônticas e moralizadoras) daquilo que é a “tragédia” da vida ou a “Epopeia” da existência individual, pois que o Eu é e será sempre o ponto de partida liminar para o entendimento fenoménico do mundo. Daí que assumir exageradamente a partitura de certos códigos moralmente prescritivos para o Ente coletivo, no formato de estruturas religiosas castradoras ou de construções esotéricas desfeitas em exageros de superstição carnal – à semelhança do que terá, a determinada altura, acontecido com certos tipos de Ideologia política, enformados a partir de estruturas filosóficas particulares – pode revelar-se como profundamente erróneo, com consequências práticas não muito diferentes daquelas que adviriam da refutação radical de toda a mística ou mágica que prenunciam a profundidade das belas – mas sempre “relativas” e complexificáveis – construções éticas.

Se bem que, à semelhança dos arquétipos, também os Valores ético-morais podem ser concebidos como meras construções mentalmente projetivas tornadas coletivas (e legitimadas pelas leis de Sociedades que pretendem, de qualquer modo, sobreviver enquanto tal), não podemos deixar, todavia, de sublinhar a importância da existência pragmática desses mesmos Valores, pois que constituem o ancoradouro crucial de uma fraternidade, cujo transtorno poderia fazer com que a Civilização perecesse (ou já tivesse, há muito, perecido).

Daí que mesmo a pertinência moral da apresentação destes argumentos “materialistas” poderia ser questionada e justamente criticada, não fosse a minha convicção de que a problematização e a relativização constituem igualmente parte da argamassa moral, nem que seja porque nos leva a questionar as certezas que, num determinado contexto (mas muitas vezes não encarado como tal), se assumem como dogma. Em última análise, não é a Sabedoria a Arte de conseguir gerir todas estas Verdades, com a capacidade de questionamento constante, capazes de tornar a mais simples ação um verdadeiro suplício, porque a (in)decisão ética acaba por ser vergada pelo peso da multiplicidade de perspetivas?

E já que apelamos ao veículo da Transcendência, e associando-lhe a noção de números mágicos de Pitágoras, é forçoso iniciar a viagem pela inevitabilidade da Trindade, desse ternário que tudo ladeia, premeia e enforma. Pois que o número “três” constitui, de facto, a fórmula logóica fundacional do Cosmos – na sua dupla essência de Uno e Diverso, Inteligível e Sensível, Espiritual e Material – pois que tanto traduz a Trindade Divina de Pai, Filho e Espírito Santo (que corresponde, como sabemos, à Trindade Âtman, Budhi e Manas do Sanãtana Dharma, o Hinduísmo primitivo, e também da Teosofia blavatskiana), como corresponde ao número das idades do devir da materialidade humana. O número “três” a parecer “fazer sentido” na dupla dimensão do Eterno Estrutural – considerado como a única realidade verdadeira pelos espiritualistas – e do Efémero Devir – considerado pelos mesmos espiritualistas como ilusão, quimera a pressupor a necessidade de um processo evolutivo de desvelamento desencarnador.

No plano deste citado Devir, constituído por um processo inalienavelmente dialético a contrapor dinamicamente os dois pólos de uma dualidade Expansão vs. Retração (à semelhança do que aparece figurado na árvore sefirótica da Cabala judaica), o “três” denuncia o número de idades do homem, a referir:

1ª Idade: a infância – o tempo em que o homem/Homem depende, de forma mais premente, dos pais/Deuses, com estes a constituírem o conjunto das leis prescritivas do funcionamento do mundo e dos códigos explicativos da realidade. Para o homem, é, em termos piagetianos, um período de operações psicomotoras e concretas, em que a Imaginação e o Simbólico aparecem ainda fortemente entrosados numa realidade percebida como literal. Já para o Homem, caracteriza-se por uma fase de forte crença nas estruturas do Sagrado, premiada pela compreensão muitas vezes carnalizada do mito, com este a ser vivenciado por meio de ritos que podem atingir o zénite sacrificial. Em certas culturas, e mais uma vez à semelhança da criança, o Homem pode vir a enaltecer o questionamento – essa mítica idade dos porquês – com consequências igualmente do foro do Sagrado, mas vividas no contexto de uma profundidade que não remete necessariamente para uma concretude idólatra e até destruidoramente dogmática (se bem que o mito pode, de qualquer modo, fazer-se notar por ritos que não são de menor importância do que aqueles que caracterizam as religiões exotéricas).

2ª Idade: a adolescência/idade adulta – o tempo de desdeificação, desmitificação, desmistificação, seguido do abraçar de uma concretização materialista, quase sempre de um tipo de cientificidade positivista, capaz de ser representada pela abstração da linguagem matemática. Para o homem, é, piagetianamente falando, um período fértil de abstração, e freudianamente nos referindo, um período de diferenciação heterossexual; os pais deixam de ser concebidos como deuses, perdem autoridade perante o jugo de uma autonomização que se faz pela via da materialidade científica, terreno aliás fértil para o exercício de um contra-moralismo, porque, sendo profano e não possuindo, à partida, cor ético-moral (porque o paradigma da Performatividade que veicula o exercício da investigação é isento de intenção teleológica ou de construção metafísica), satisfaz os novos códigos de desconstrução secular. Para o Homem, é indubitavelmente a fase em que vivemos atualmente, essencialmente laica e dessacralizada, com a ciência de mote positivo a conceber-se ainda como paradigma dominante, sem orientação ética, numa relação de plena simbiose com o capitalismo e a Técnica, e metafisicamente de domínio essencialmente determinista. É, de facto, a fase do desenvolvimento em que o paradigma laplaciano de renúncia aos Deuses é tomado à letra, com a fé a ser substituída por um tipo de racionalidade científica, platonicamente “Dianóica”, se bem que a emancipação do Divino é explicado menos pela prescrição de um (novo) Logos científico-materialista (que, de resto, não implicaria o desaparecimento do Divino) do que pela criação de um novo tipo de embriagação “salvadora” ou, no mínimo, com poder de distratibilidade egomaníaca (e daí a conotação marxista da religião e do Capital com o ópio).

3ª Idade: a maturidade – o tempo da desconstrução das certezas científicas, a verdadeira Pós-modernidade de reacção à fase anterior (moderna) e de possível reassunção da Espiritualidade. Para o homem, é o tempo da perda derradeira das ilusões científicas, o período de aceitação de uma incerteza permanente, reificada pelo estiolar de todas as garantias, se bem que não tenha esta fase de ser conotada com um qualquer tipo de fragilização, mas antes com a verdadeira e cabal Sabedoria. Para o Homem, a fase Pós-moderna, preludiada por certos pré-requisitos epistemológicos relativos sobretudo à ingenuidade do Realismo e à importancionalização da subjetividade e da intencionalidade, dá ênfase ao indeterminismo, seja de um tipo absoluto (correspondente, portanto, ao livre-arbítrio), seja de um tipo virtual (correspondente à mera incapacidade de determinação), paralelo à aceitação de um conjunto avultado de hipóteses argumentativas, num número eventualmente infinito, ou, no mínimo, indeterminado.

No ponto de vista do estruturalismo de Foucault, a primeira idade trata de uma arqueologia do saber, pois que a essência do Sagrado ancora sempre no intemporal, e somente com a idade moderna – correspondente ao início da modernidade liberal – se põe a História humana em verdadeira e perfídica marcha. O que, em última análise, aproxima a Sacralidade dos homens da intemporalidade do absoluto Divino… Passe-se a lógica das analogias!…

A coerência analógica é o ponto de partida fulcral para o termo a que pretendo chegar, pois, assim como existe um paralelismo entre o pequeno homem e o grande Homem – semelhante, não necessariamente correspondente, ao da ontogénese com o da filogénese – existe, igualmente, um paralelismo entre a realidade microcósmica (entendida como humana) e a realidade macrocósmica (entendida como divina), o teísta “assim na terra como no céu”, entendido precocemente pelo Hermetismo de “O que está em cima é como o que está em baixo, e o que está em baixo é como o que está em cima” (Lei da Correspondência).

Penso que tanto o paradigma espiritualista como o paradigma materialista concordam que a analogia microscópico – macroscópico é derradeiramente real. Aquilo em que se diferenciam é na ordem de importância ou dependência dessa mesma sequência analógica: o modelo espiritualista coloca as origens no eterno, no céu etéreo ou no interior objetivo, e entende a materialidade como o resultado – desejado ou indesejado – de uma “queda” na substância, sendo que a vida material humana somente reproduz turvamente a imagem das Essências; o modelo materialista coloca a base explicativa de todas as realidades na sua matriz corpuscular, entendendo a realidade espiritual como mero exercício imaginativo, em que a essência do Divino é construída pelo e à imagem do H/homem. Trata-se, portanto, de saber se é o Superior/Deuses que constrói o Inferior/H/homem à sua imagem ou se é o Inferior/H/homem que constrói o Superior/Deuses à sua imagem.

Um dos argumentos fundamentais dos Espiritualistas para justificar as origens na base do deífico ou do demiúrgico (Superior > Inferior) consta da grande semelhança arquetípica, no sentido dos construtos mítico, divino e ritualístico, existente entre as diferentes religiões, sobretudo entre aquelas que, pela grande distância e separatividade geográfica, não poderiam ter sido culturalmente “miscigenadas”. Assim o facto de existirem certas semelhanças entre religiões de continentes diferentes poderia ser explicado pela essência da revelação divina ou, no mínimo, da revelação demiúrgica (no plano teosófico, o demiurgo pode ser entendido, de algum modo, como a sucessão de entidades ou raças anteriores à raça humana). Neste contexto, o mito, que na Era cristã é entendido sobretudo como mera alegoria, poderia consubstanciar uma realidade literal.

Ora, não pode o materialista deixar de ver nesta construção uma semelhança com o literalismo propugnado pelo (mais ingénuo) Cristianismo exotérico, o erro de se interpretar em termos divinos a matéria do Inconsciente Coletivo, a qual poderá ser explicada integralmente pela via da substancialidade material. Para o materialista, o simples facto de os diferentes homens de geografias muito distantes entre si possuírem corpos basilarmente iguais (porque são da mesma espécie, mesmo que de raças diferentes) justifica a construção de estruturas arquetípicas semelhantes, pois que cérebros semelhantes (com estruturas psicanalíticas e neuropsicológicas comparáveis) e relações semelháveis desses corpos/cérebros com o meio justificariam a efetuação de (também) semelhantes processos de projeção psicológica, com estes a constituírem a projeção da realidade psicanalítica (que inclui, como sabemos, um conjunto muito avultado de processos meta-narrativos, como os sonhos e restantes realidades simbólicas) ou das capacidades neuropsicológicas (que, na verdade, têm muito de Universal) na realidade do meio, da cultura e da sociedade (com todos estes, claro, a influenciarem-se reciprocamente, e a evoluírem muitas vezes de formas bastante diversificadas, com o meio geográfico e até as condições meteorológicas e geológicas a contribuírem para certas divergências culturais e, portanto, religiosas). O inconsciente cognitivo passaria, segundo esta perspetiva, a conceber-se como consciência coletiva, e o mito passaria a ser herdado por um processo cultural de difusão oral.

Ainda segundo a perspetiva materialista, e querendo, de algum modo, reduzi-la ainda mais (pois que, para muitos, o que se apresenta já enforma de um valente reducionismo), poderíamos dizer que o Inconsciente coletivo poderia ter sido iniciado no inconsciente individual, tornado coletivo (e aqui já seria consciente) por um mecanismo de difusão cultural provavelmente associado a certas formas de liderança ou de prolixidade personalística. E é precisamente neste ponto em que nos deparamos mais uma vez com a perspetiva cíclica das três idades humanas, que tanto podem ser do pequeno homem, como do grande Homem, com a potencialidade de se poder estender num conjunto de ciclos repetidos incessantemente na História do grande Homem, ao ponto de se poder conceber como estrutura arquetípica, muito provavelmente “alegorizada” por um mito. E será preciso referir o importante mito respeitante ao enigma da esfinge, podendo a sua resolução ser entendida tanto como as três idades do Homem como as três idades ou estados de vida por que passaria o próprio Édipo (a maturidade de Édipo não surge precisamente depois de, após o choque de uma abrupta consciencialização, vazar os olhos e passar a andar com a bengala?)?

Assim sendo, a construção mítico-religiosa passaria sobretudo por um processo de generalização ao coletivo e alegorização ao etéreo (que mais não faz do que glorificar ainda mais o efeito de coletividade e de potenciar o conjunto das suas possibilidades determinísticas e, portanto, deônticas e moralizadoras) daquilo que é a “tragédia” da vida ou a “Epopeia” da existência individual, pois que o Eu é e será sempre o ponto de partida liminar para o entendimento fenoménico do mundo. Daí que assumir exageradamente a partitura de certos códigos moralmente prescritivos para o Ente coletivo, no formato de estruturas religiosas castradoras ou de construções esotéricas desfeitas em exageros de superstição carnal – à semelhança do que terá, a determinada altura, acontecido com certos tipos de Ideologia política, enformados a partir de estruturas filosóficas particulares – pode revelar-se como profundamente erróneo, com consequências práticas não muito diferentes daquelas que adviriam da refutação radical de toda a mística ou mágica que prenunciam a profundidade das belas – mas sempre “relativas” e complexificáveis – construções éticas.

Se bem que, à semelhança dos arquétipos, também os Valores ético-morais podem ser concebidos como meras construções mentalmente projetivas tornadas coletivas (e legitimadas pelas leis de Sociedades que pretendem, de qualquer modo, sobreviver enquanto tal), não podemos deixar, todavia, de sublinhar a importância da existência pragmática desses mesmos Valores, pois que constituem o ancoradouro crucial de uma fraternidade, cujo transtorno poderia fazer com que a Civilização perecesse (ou já tivesse, há muito, perecido).

Daí que mesmo a pertinência moral da apresentação destes argumentos “materialistas” poderia ser questionada e justamente criticada, não fosse a minha convicção de que a problematização e a relativização constituem igualmente parte da argamassa moral, nem que seja porque nos leva a questionar as certezas que, num determinado contexto (mas muitas vezes não encarado como tal), se assumem como dogma. Em última análise, não é a Sabedoria a Arte de conseguir gerir todas estas Verdades, com a capacidade de questionamento constante, capazes de tornar a mais simples ação um verdadeiro suplício, porque a (in)decisão ética acaba por ser vergada pelo peso da multiplicidade de perspetivas?

Claro que é ingénua

a suposição da existência de uma racionalidade decisora, até porque a

objetividade não existe e tudo se perfaz de subjetividade (a própria busca da

transcendência tende a ser veiculada pela totipotência do Ego) – não obstante,

e como já dissemos, muitas das construções mítico-espirituais são somente a

representação da tormenta da interioridade – mas, ainda assim, não podemos

deixar de desejar o encontro com a Razão, a via para a Fraternidade, real

porque complexificada pelas diatribes do caminho de “busca”… com esta a ser eternamente

transtornada pela pluralidade das linguagens… daqui, a ideia da “queda” na

materialidade como condenação, e a noção de “crescimento” a não se limitar a

uma vida, mas ao “eterno retorno” na sucessão reencarnativa do h/Homem,

interpretável, num plano menos alargado, como “reactualização nostálgica das

origens” (Mircéa Eliade), vivificável pelo rito ou até a cerimónia

aparentemente mais profana.

.jpg)

Sem comentários:

Enviar um comentário